まちと住まいの空間 第43回 江戸・東京の古道と坂道 森鴎外の住まいがあった団子坂をめぐる――三崎坂上からから~藍染川

2022/01/21

太古の時代の自然の猛威と人間の営みを感じる

上野台地から、藍染川の流れていた谷へ下る坂道が幾つかある。

その一つが「三崎坂(さんさきざか)」だ。「三崎」という名は、高台側から三つの「崎(みさき)」が突き出して向き合っていたことから付けられ、坂名ともなった。ただ、ここでは海に突き出た「岬(みさき)」をイメージしないほうがよい。はっきりとした台地の突き出しは見受けられない。このあたりの旧石神井川(藍染川)は大きく蛇行しながら下っており、3つの特徴的な砂州が川に突き出す風景だった。

上野台地から見た三崎坂/東京都台東区谷中4-4あたり(2020年撮影)

三崎坂の坂上に立つと、川によって台地をえぐられた谷の深さがよく分かる。太古の時代から大量の水が流れ、台地を削り取った壮大な痕跡に圧倒される。自然の猛威が鎮まった後の世界に、やっと人間の歴史が営まれるようになったと実感する。

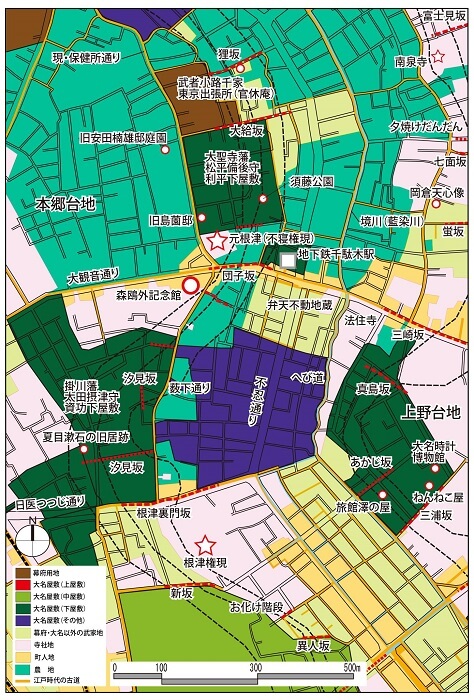

三崎坂下の一番低い場所は、かつて藍染川が流れていた跡である。交差点を南(左)に進むと、「へび道」と呼ばれる曲がりくねった道となる。蛇行する藍染川の流路が埋め立てられ、そのまま道路となり現在に至った姿だ。さらに下流は江戸時代に開発が進み、下級武家地や町人地として土地が整備され真直ぐの道となる。川は道に沿いいく筋かに分かれ、不忍池に流れ込んだ。

江戸後期の藍染川沿いの土地利用

明治に入ったころから、この川筋には豊富な水量を求め、下級武家屋敷跡に染物屋が店を構えはじめた。川で染めた布を洗う光景も見られ、川の名となる。藍染川は、市街化が進むなか、頻繁に洪水を起こすようになり、大正12(1923)年の関東大震災後には暗渠となった。

染物屋が集まるほど豊富な水量だった藍染川の水源は、巣鴨の染井霊園あたりとされる。さらに時代を遡れば、藍染川の上流は石神井川が上野台地に突きあたり南下していた時代を経ている。石神井川は、現在のように王子あたりから隅田川上流に流れ出ていなかった。途中藍染川の水源と合流し、藍染川、不忍池と下り、最後日比谷入江に至る。これは徳川家康が江戸に入る以前のことである。

縄文時代から人の営みがあった場所

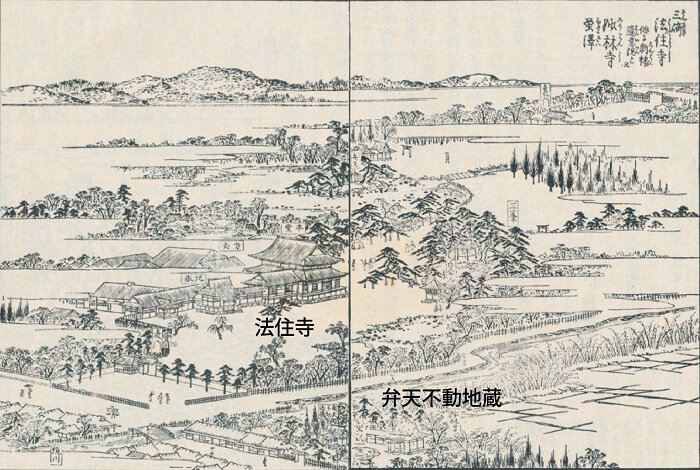

藍染川跡の道と交わる交差点をさらにまっすぐ進むと、不忍通りと交差(団子坂下信号)する。その先の上り坂が団子坂。『江戸名所図会』の「三崎法住寺」と題した挿絵では、藍染川を「境川」の川名で記し、三崎坂下の低地は田園が広がるのどかな風景として描写された。

江戸時代「境川」呼ばれた藍染川と周辺ののどかな田園風景、「三崎法住寺」『江戸名所図会』より

挿絵に描かれた19世紀はじめころの風景は絵の右下が水田だが、後の幕末期には旗本、御家人の屋敷として開発される。いつの時代も似たようなもので、田んぼを潰した宅地は強い雨が降ると、すぐに水が上がる。あまりよい環境ではなかった。

この挿絵の視点場は、大名庭園の面影が残る現在の須藤公園内の斜面上あたり。

橋の右側の川が現在のへび道、中央の大きな寺院が法住寺(法受寺)である。正暦3(992)年恵心僧都によって下尾久(現・荒川区)に創建され、その後この谷中の地に移ってきた。法住寺は、関東大震災で被災し、昭和10(1935)年には浅草にあった安養寺と合併移転し、現在の法受寺(現・足立区東伊興町四丁目)となる。橋から道を左に行くと下ってきた三崎坂、右に行くとこれから上る団子坂である。橋の脇には弁天不動地蔵を描く。寛永期(1624〜44年)、上野台地側と本郷台地側との行き来は三崎坂と団子坂を結ぶこの道だけだった。

斜面上の台地は、多くの貝塚や居住跡が発見されており、縄文時代からの連続した営みの場となる。

例えば、上野台地には領玄寺境内(現・台東区谷中4丁目)、天王寺墓地(現・台東区谷中7丁目)、道灌山(日暮里諏方神社周辺、現・西日暮里3丁目)などで縄文遺蹟が発掘されている。本郷台地側は、湯島切り通し(現・台東区湯島4丁目)、旧駒込神明町(現・本駒込5丁目)、動坂上の駒込病院(現・文京区本駒込3丁目)が思いつく。

縄文時代の貝塚があったエリアからは、より新しい時代の土器である弥生式土器も本郷台地で最初に発見された。その周辺の低地は、後に漁労から、農耕を中心とする文化が育まれていく。永く住み続けられる、人間にとって最適な住環境だった。

「団子坂」の名前の由来と江戸時代の観光名所になった理由

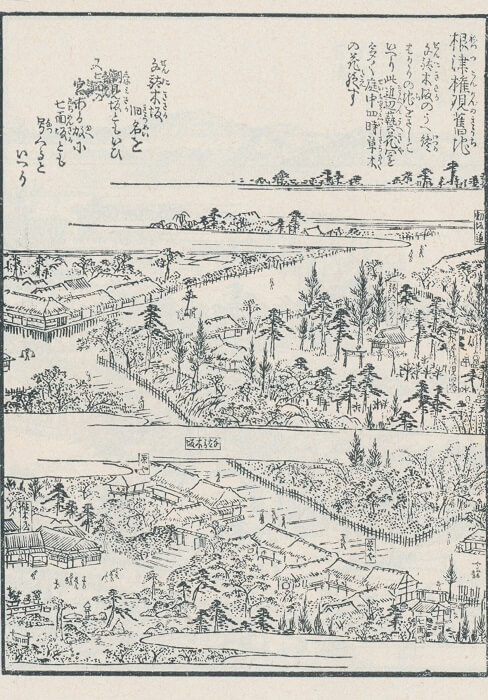

境川(藍染川)の谷筋から本郷台地の方へ上がる団子坂(東京都文京区千駄木5は、坂道ファンにとってメジャーな坂道の一つに数えられる)。この坂は森鴎外をはじめ多くの小説家が話題を提供してきた。『江戸名所図会』の「根津権現旧地」と題した挿絵には、絵の手前に右から左に上がる急な坂が描かれ、その坂が「千駄木坂」と記してある。本郷台地上にある千駄木一帯は、武家地として開発が進む以前、千駄木山と呼ばれる雑木林だった。

坂上から見た団子坂/東京都文京区千駄木5-1あたり(2020年撮影)

団子坂と根津神社の旧地、「根津権現旧地」『江戸名所図会』より

現在の「団子坂」は、『江戸名所図会』において長谷川雪旦が挿絵を描いた19世紀前半、「千駄木坂」と呼ばれていた。文政12(1829) 年に完成する『御府内備考』でも坂名を「千駄木坂」としており、江戸時代の公的な坂名だった。

『御府内備考』の解説では旧名を「潮見坂」とも。寛永期以前は、眼下に広がる内海(現・東京湾)の雄大な風景を率直に坂の名としたのだろう。「潮見坂」については、森鴎外の父が隠居の地として、坂上から一望できる東京湾の眺望を土地選びの条件とする。たまには潮見坂と呼びたくなる気持ちにさせる絶好の見晴らしだった。挿絵の右下隅に七面宮が描かれており、「七面坂」とも呼ばれた。

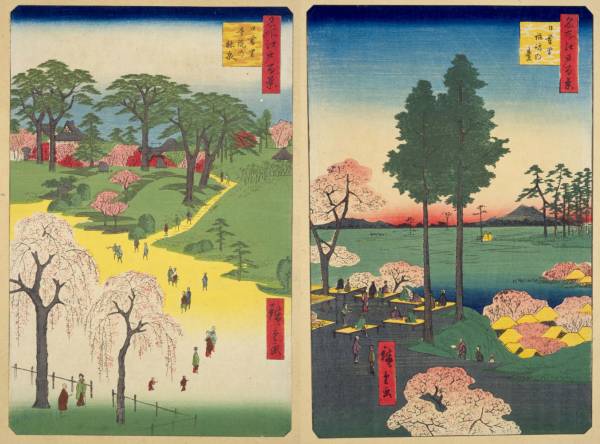

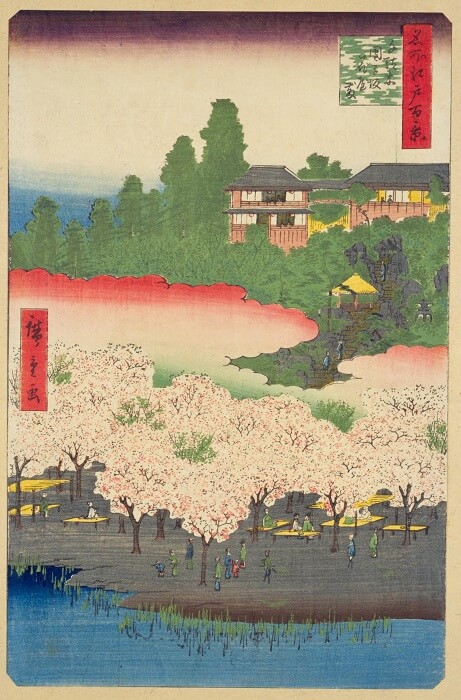

『江戸名所図会』(天保7〈1836〉年以前)が描かれた時代から、20年後の作となる広重の『名所江戸百景』(安政3〈1856〉〜5〈1858〉年)に「千駄木団子坂花屋敷」と題した絵がある。こちらの絵では「団子坂」がメインの坂名となる。「千駄木」は坂名ではなく、地域名として記したに過ぎない。

団子坂と花屋敷、「千駄木団子坂花屋敷」広重『名所江戸百景』、国立国会図書館デジタルアーカイブより

「団子坂」の由来には、「坂近くに団子屋があった」、あるいは「悪路のため転ぶと団子のようになる」からと一般的に説明され、他の「団子坂」でも同様の解説がなされてきた。『江戸名所図会』から『名所江戸百景』まで20年以上の年月が経過する間に、花屋敷の人気と、茶屋での団子の評判が高くなり、「千駄木坂」から坂の名が「団子坂」に変化したようだ。あるいは、江戸幕府の権力低下の影響もあり、庶民に親しまれていた坂名がメインとなったのかもしれない。

『江戸名所図会』の挿絵を再びじっくり見ると、坂の北側に駒込稲荷の文字が目に入る。これが元根津神社(不寝権現)である。現在の文京区立本郷図書館のあたりにあった。

宝永2(1705)年、甲府藩藩主だった徳川綱豊(後の家宣)が5代将軍綱吉の御世継ぎとして江戸城西の丸に移り、根津の甲府藩邸には綱豊の産土神として根津神社(根津権現)の新社殿が見違える規模で普請された。綱吉は綱豊を疎んじていたが、寺社の寄進には糸目をつけず異様なほど力を入れる。根津神社は大出世し、祭の際には江戸城内に入れた。

挿絵では、坂を隔てた南側に植木屋が広大な土地を利用して商う光景が描かれる。

江戸時代の植木屋はまるで庭園を鑑賞させるかのように、魅力的な空間演出で人々の関心を引き寄せた。坂に面した斜面地を利用して茶屋も並び、植木屋の庭を眺められる工夫がなされた。その後、「花屋敷」が江戸の観光名所として知名度をあげる。幕末から明治末にかけては、団子坂に菊人形の小屋が並び、さらに賑わった。団子坂の菊人形は明治40(1907)年ころが最盛期となる。

大名庭園~昭和初期のモダンな分陰を残す「須藤公園」

団子坂を上りきると、平坦な本郷台地が広がる。団子坂北側の台地は不忍通りの低地まで10m以上もある急な斜面が続き、そこを下る坂として大給坂、狸坂、動坂(不動坂)がある。上野に寛永寺が創建されたころの台地上はまだ雑木林が広がり、寛永寺に燃料を供給した。以前からの歴史も古く、その歴史を伝える天祖神社や駒込名主屋敷が現在も残り続ける。

団子坂上から動坂上に至る平坦な道沿い一帯は、東京大空襲で焼失を免れた。

江戸時代から戦前のモダン都市と呼ばれた時代まで、大名庭園の面影を残す須藤公園、関東大震災前の大正期の建物と庭が残る旧安田邸、昭和初期のモダンな雰囲気の旧島薗邸と、現在に重ねて体験できる。「団子坂」の魅力がより増すようにサポートしている。団子坂は周辺も含め素通りできない坂の一つだ。

須藤公園は台地と低地の斜面を体感するには絶好の公園である。

数年かけて公園の改修工事が進められ、平成30(2018)年7月にリニュアルオープンし、再び公園内の探索が可能になった。改修された公園脇には急勾配の坂道がある。関東大震災後に台地上が宅地開発された際に新しく整備された。

須藤公園は、大名庭園をベースに公園化され、江戸時代後期は加賀前田家の支藩である大聖寺藩松平備後守(前田利平、1824〜1849年)の下屋敷だった。明治に入ると、維新の功労者であり、明治30(1891)年第一次松方正義内閣内相(内務大臣)を務める長州出身の政治家・品川弥二郎(1843〜1900年)が一時邸宅とする。明治28(1889)年には実業家の須藤吉右衛門が所有し、長く住み続けた。明治、大正、昭和初期と、江戸時代の庭園が維持され続けた。昭和8(1933)年には庭園部分が須藤吉右衛門の親族から東京市に寄付され、戦後に現在の須藤公園となる。

緑に包まれた公園内には斜面をうまく活かした高さ10m近くもある滝、庭園の中心をなす池と中島があり、その島にある弁財天の祠堂に行く朱塗りの橋が架かる。須藤公園内の斜面上からは、北東方向に曳舟にあるスカイツリーを望むビューポイントが用意されている(写真3)。その先には遠景として筑波山が望めた。斜面地につくられた日本庭園の借景の雄大さを感じる。

台地上から見た須藤公園(東京都文京区千駄木3-4)、遠方にスカイツリーが見える(2017年撮影)

観潮楼(現・森鴎外記念館)と古道の薮下通り

森鴎外記念館(東京都文京区千駄木1-23-4)は、本郷通りに抜ける団子坂上の道(現・大観音通り)と薮下通りが交差する角地にある。かつては観潮楼と名付けられた森鴎外の自邸だった。

森鴎外はこの団子坂上の屋敷に明治25(1892)年から大正11(1922)年まで、60歳で亡くなる30年間(1892〜1922)を家族と共に住み続けた。森鴎外が暮らした観潮楼の正門は、薮下通りに面して設けられた。潮見する風景と一体になった配置である。

鴎外没後の昭和12(1937)年には母屋が焼失する。現在の森鴎外記念館は平成24(2012)年に竣工した。正面入口は大観音通り側にあり、裏口が観潮楼の正門にあたる。少し当時の観潮楼をイメージしながら、鴎外や文人たちが出入していたころの正面玄関から薮下通りに出てみよう。薮下通り左手下に団子坂の賑わいを感じ、天気の良い日には前方に東京湾や遠く房総半島までをパノラマで一望できた。

薮下通り沿いの崖、遠方にスカイツリーが見える(2020年撮影)

贅沢の極みのロケーションだが、屋敷の2階からの眺望はさぞかし素晴らしく、絶景を楽しめたに違いない。ところで、森鴎外の父・静夫はしっかりとその眺望を楽しめたのだろうか。他人事ながら気がかりになる。

団子坂は、江戸時代末から明治期までがいちばん活況を呈した時期だった。道の両側には菊人形の小屋が数多く出店し、大いに賑わう。その様子は『明治東京名所図会』にも描かれ、その顧客を当て込み蕎麦屋が店を出するようになる。なかでも評判の店として伝説の元祖「藪そば」があった。「薮下」という道の名前は、そんな人気の蕎麦店のルーツともつながる。食の団子屋の方はぱっとせず記憶から消えてしまうが、坂道の名としてしっかりと残り続けた。

本郷台地から下る坂道は、高低差もあり、急勾配な崖となる。それだけでなく、坂上の本郷台地側は寛永期すでに大名屋敷が占めていた。団子坂からは真直ぐ中山道(現・本郷通り、国道17号線)に抜けられず、迂回を余儀なくされた。本郷台地の一番高いところを通る中山道と下の「根津谷」と呼ばれる谷筋の道(現・不忍通り)、その中間、つまり本郷台地の斜面に根津神社裏門から駒込方面へ抜ける「藪下道(やぶしたみち)」が通され、自然にできた脇道として古くから利用され続けた。

車が通るようになる以前は、より幅の狭い道だった。東側は急斜面の崖となり、高い建物もなく眺めがいい。木々に覆われた小道の閉塞感と、斜面側に房総半島まで望める雄大な展望が合わさり、心地よい空間をつくりだした。現在も車の往来が少なく、高低差のある東側の崖を眺めると、鴎外が歩いた時代はさぞかし素敵な散歩道だったのだろうと想像してしまう。

眺望の良さを気に入り、鴎外の父・静男が隠居先の地としてこの場所を選ぶが、本当は魅力的な尼さんとすれ違ったのが決定要因だったのかもしれない。それはともかく、本郷方面からサロンとなっていた観潮楼を訪れる文人たちも、観潮楼へ行くにはこの道が便利であり、風景を愛でながら通った。現在でも、ごく自然に開かれた道の趣を残しており、森鴎外が生きた時代にタイムスリップできる。

【新シリーズ】

江戸~明治へとタイムスリップできる上野の坂道

江戸・東京の古道と坂道 西日暮里駅から行く上野台地にある3つの坂道

【シリーズ】ドキュメンタリー映画に見る東京の移り変わり

①地方にとっての東京新名所

②『大正六年 東京見物』無声映画だからこその面白さ

③銀座、日本橋、神田……映し出される賑わい

④第一次世界大戦と『東京見物』の映像変化

⑤外国人が撮影した関東大震災の東京風景

⑥震災直後の決死の映像が伝える東京の姿

⑦関東大震災から6年、復興する東京

⑧昭和初期の東京の風景と戦争への足音

⑨高度成長期の東京、オリンピックへ向けて

⑩東京の新たな街づくり、近代化への歩み

⑪江戸と昭和の高度成長期への変貌(『佃島』より)

【シリーズ】「ブラタモリ的」東京街歩き

この記事を書いた人

岡本哲志都市建築研究所 主宰

岡本哲志都市建築研究所 主宰。都市形成史家。1952年東京都生まれ。博士(工学)。2011年都市住宅学会賞著作賞受賞。法政大学教授、九段観光ビジネス専門学校校長を経て現職。日本各地の土地と水辺空間の調査研究を長年行ってきた。なかでも銀座、丸の内、日本橋など東京の都市形成史の調査研究を行っている。また、NHK『ブラタモリ』に出演、案内人を8回務めた。近著に『銀座を歩く 四百年の歴史体験』(講談社文庫/2017年)、『川と掘割“20の跡”を辿る江戸東京歴史散歩』(PHP新書/2017年)、『江戸→TOKYOなりたちの教科書1、2、3、4』(淡交社/2017年・2018年・2019年)、『地形から読みとく都市デザイン』(学芸出版社/2019年)がある。