ドラマ、小説で描かれる「正義」の殺人と現実の「正義殺人者」

2022/02/22

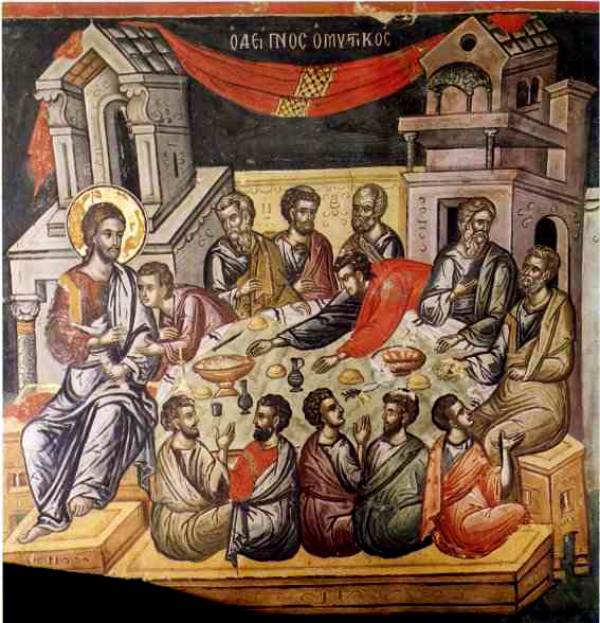

「晴らせぬ恨み、晴らします」 イメージ/©︎avesun・123RF

「晴らせぬ恨み」を晴らす中村主水

人気テレビ時代劇『必殺シリーズ』の主人公だった中村主水(もんど)。イギリスの推理作家、アガサ・クリスティー(1890-1976)が創作した推理小説に名探偵として登場するエルキュール・ポワロ(ポアロ)。第2次世界大戦中にアドルフ・ヒトラーの暗殺計画に加担したドイツの20世紀のキリスト教神学を代表するディートリヒ・ボンヘッファー(1906-1945)。

この三人には共通項がある。

それは、世俗の法を超え、正義の名のもとに、あえて殺人者となったことだ。厳密にいうと、ボンヘッファーは、計画に加担したものの、実行には至らなかったが、計画が発覚して処刑されている。

こういうと中村主水やエルキュール・ポワロのような架空の人物と、実在したボンヘッファーを「同列に論じるのはおかしい」と言われそうだ。しかし、この三人には、架空と実在という枠組みを超えて、世俗の法では罰せられない悪は、何を根拠に罰せられるか否か、という問題を考える際に、絶好の事例を提供してくれる。

「必殺シリーズDVDコレクション 42号」/デアゴスティーニ・ジャパン 1,599円(税込)

中村主水が登場する『必殺シリーズ』という時代劇は、1972年の9月に放映された『必殺仕掛人』から始まって、2009年の6月に終了した『必殺仕事人・激突』まで、多少の中断はあったものの、30作が制作され、かなり高い視聴率を獲得した。藤田まこと(1933-2010)が演じる中村主水はその大部分で主人公という位置を占めた。

中村主水の表稼業の町奉行所の同心(現在の警察官)としては、なんとも冴えないので仕事仲間から「昼行燈」とか「疫病神」と呼ばれている。家に帰れば帰ったで、婿養子という立場で妻とその母から、出世の望みがないことなどから、軽んじられている。とりわけ子どもができないことが致命的らしく、よく「種なしかぼちゃ」と罵られている。ところが、実は剣の達人で、相手を瞬時に一刀両断する技を持っている、という設定だ。

中村主水が大活躍するのは「裏稼業」、つまり「晴らせぬ恨み」を金銭で晴らす殺し屋として、である。「晴らせぬ恨み」とは、その人物が悪事を働いているにもかかわらず、世俗の法によっては罰せられない状況が生み出すものだ。

そして、中村主水は金銭の授受を前提に人を殺すことになるが、金銭さえ授受すれば、誰でも殺すというわけではない。殺す対象が本当に悪事を働いているか否か、彼なりの判断がある。

問題は、その際の判断基準だ。

そこには宗教的な価値基準は見当たらない。彼の家の宗旨は法華宗(日蓮宗)という設定らしいが、判断基準になっている形跡はない。したがって、中村主水の判断基準は、あくまで世俗の常識である。世俗化が進んだ江戸時代の後期が舞台だから、ごく自然な成り行きといえる。また、テレビを視聴している1970年代以降の平均的な日本人にとっても、宗教的な価値基準を設定されては、困惑するだけだったはずだ。

殺人を徹底的に嫌悪したエルキュール・ポワロ

エルキュール・ポワロは、ご存じのとおり、史上最高のミステリー作家として知られるアガサ・クリスティーが創造した人物である。ポワロを主人公とするポワロシリーズは、33の長編と54の短編、そして、1つの戯曲から構成されている。

『名探偵ポワロ』[完全版] 全巻DVD-SET/主演:デビッド・スーシェ/NHKエンタープライズ 43,780円(税込)

そのポワロにとって最後の事件となったという設定で書かれたのが、長編小説の『カーテン ― ポアロ最後の事件』(1975年に刊行)である。ちなみに、ポアロシリーズの完結を目的として、1943年に執筆され、クリスティーの死後に出版される契約になっていた。ただし、実際には出版社にせかされて、クリスティーが死去する1年前に公開されたという経緯があった。

2013年11月13日には、イギリスの人気を博したTVドラマ『名探偵ポワロ』の最終作として放映されている。日本でも14年10月6日に、『カーテン〜ポワロ最後の事件〜』という邦題でNHKから放映されたのをはじめ、その後、何回も再放送されている。

ポワロ最後の事件という設定に沿い、頭脳は相変わらず明晰きわまりないが、重篤な心臓病に苦しみ、手足の自由を失った病身の老人として描かれている。ちなみに、信仰は、プロテスタントではなく、カトリックである。

彼は長年の友人であり助手でもあったアーサー・ヘイスティングズ大尉を住んでいたスタイルズ荘という館に呼び出して、こう告げた。一見しただけではまったく無関係に見える5つの殺人事件の裏に、特定の人物が関係していて、しかもその人物が今、スタイルズ荘に滞在しているというのだ。

ポワロはその人物に関する情報収集をヘイスティングズ大尉に依頼したが、それが誰なのかは明かそうとしなかった。そして、ポワロは死去してしまう。

後日、ヘイスティングズ大尉に、ポワロからの告白書が届く。実は、ポワロはその人物を自分の手で殺害していたのである。

生前のポワロは、盗難事件にはなぜか甘いところがあったが、殺人事件は徹底的に嫌悪していた。その彼が、なぜ、みずから殺人を実行したのか。

理由は、5つの殺人事件の裏にいた人物が、世俗の法によっては、絶対に罰せられないところにいたからだった。その人物は、人の心の内奥に入り込み、言葉巧みに操作する能力を使って、怒りや憎悪を掻き立て、相手を殺さずにはおかない心理状態を生み出していた。

それは殺人教唆ともいえないくらい絶妙な技術だった。その結果、殺人が実行され、殺したほうも殺されたほうも不幸の極みに陥る様子を、自身にとって何ものにも代えがたい喜びとしていた。まさに究極のサディストだったのである。

ポワロはそれを見破り、探偵時代に体験した方法を駆使して、その人物を、あたかも自殺したように見せかけて、殺害した。しかし、それは、探偵としての職分を超える行為という以上に、「汝、殺すなかれ」を金科玉条とするキリスト教信仰をもつポワロにとって、決してあってはならないことだった。

ヘイスティングズ大尉に届いたポワロからの告白書には、この点についても書かれていた。「その裁きをみずからに下す」と。殺害後、心臓発作が起こったとき、あらかじめ発作が起こったときのために医師から処方されていた薬を飲まなかったのである。テレビ版では、ロザリオを握りしめ、ポワロは苦しみながら死んでいった。

この死に方そのものは、自殺に限りなく近い死に方だ。しかし、ロザリオを握りしめながら、というのは自らの行為に対する最終的な判断を神にゆだねたともいえる。言い換えれば、神による救いを求めたのである。

優秀なキリスト教神学者であるボンヘッファーを決意させた理由

中村主水やポワロと異なり、ボンヘッファーは実在した人物である。

彼はヒトラー暗殺事件に加担していた。この事件は「7月20日事件」と呼ばれ、1944年7月20日に、ドイツ総統アドルフ・ヒトラーの暗殺とナチ党政権に対するクーデターを企図したものの、失敗に終わった。ボンヘッファーはこの事件に加担していたため、逮捕され、ドイツ敗戦の直前の時点で処刑された。

問題は、ボンヘッファーが並外れて優秀なキリスト教神学者であり、イエス・キリストの「汝、殺すなかれ」を金科玉条とする彼が、なぜ、対象が悪辣きわまりない独裁者とはいえ、他者を殺害する計画に加担したか、だ。

ボンヘッファーがあえてヒトラー暗殺計画に加担した理由は、ヒトラーの行為が倫理的、神学的に、とうてい許されないと考えたからだった。そして、そのようなヒトラーの行為を、「汝、殺すなかれ」という金科玉条を盾にとって、何もせず、ただ傍観しているだけのキリスト教会はまちがっていると考えたからだった。もちろん、当時のドイツで施行されていた世俗の法によって、罪を問えないのは言うまでもない。

しかし、人を殺すという行為は、その対象が誰であれ、キリスト教信仰をもつ者には許されないはずだ。ボンヘッファーの関心も、この点にあった。

彼は、こう述べている。

「歴史的行動において究極的なことは、永遠の法則であるのか、それともすべての法則にさからって――しかし神の前でなされる――責任を負おうとする自由な行動であるのかという決定的な問いに対しては、理論的には答えは与えられない。……この究極的な問いは、(理論的には)未解答のままで残されており、また残されなければならない。なぜなら、いずれにしても人間は罪を犯すからであり、またいずれにしても人間は、ただ神の恵みと赦しによってのみ生きることができるからである。法則に結びつけられている者と、自由な責任において行動する者とは、互いにほかの告発を聞き、またそれを受けいれなければならない。誰も互いにほかに裁き主となることはできない。裁きは、常にただ神の御手にゆだねられる」

最後の「裁きは、常にただ神の御手にゆだねられる」という一言は、文字どおり一神教ならでは文言である。要するに、ボンヘッファーにとって、人間による裁き、すなわち世俗の法による裁きは、もはや問題ではない。仮に、人間観の取り決めにしたがって、その行為が罪だと判定されても、それは究極の答えではない。最終的な解答は信仰の領域でしか、得られないというのだ。

この思想は、ポワロと通じる。偉大な神学者と大衆的な人気を博した推理小説の主人公が、思想を共有しているのである。これは実に興味深い事実だ。

もちろん、日本でも、中村主水のように、世俗の常識だけが判断基準だったとは言い切れない。宗教的な方向から、世俗の法を超えて、殺人を正当化した事例がなかったわけではないからだ。

たとえば、浄土真宗の祖、親鸞が最晩年の著作において、「正法を誹謗中傷する者は暴力をもって滅すべきである」と述べている。また、戦前の右翼団体「血盟団」の指導者だった井上日召(1886~1967)が主張した「一殺多生」、つまり「要人一人を殺すことで、その他の大勢の一般国民が救われる」という思想がある。今回は紙幅が許さないが、今後、機会があれば、論じてみたい。

この著者のほかの記事

「宗教と酒」の切っても切れない深い関係

最澄1200年大遠忌、織田信長の焼き討ちから450年――比叡山の知られざる伝説

厳しい教義と思われがちな宗教にとっての「性」その実態は?

この記事を書いた人

宗教学者

1953年、神奈川県生まれ。筑波大学大学院博士課程修了。専門は宗教学(日本・チベット密教)。特に修行における心身変容や図像表現を研究。主著に『お坊さんのための「仏教入門」』『あなたの知らない「仏教」入門』『現代日本語訳 法華経』『現代日本語訳 日蓮の立正安国論』『再興! 日本仏教』『カラーリング・マンダラ』『現代日本語訳空海の秘蔵宝鑰』(いずれも春秋社)、『密教』(講談社)、『マンダラとは何か』(NHK出版)など多数。