山形県とJR東日本がタッグ 観光列車をオフィス化、そのコロンブス的発想の舞台裏

2021/06/30

山形県とJR東日本は観光型新幹線「とれいゆつばさ」を使ったワーケーション企画を実施する 撮影/尾形文繁

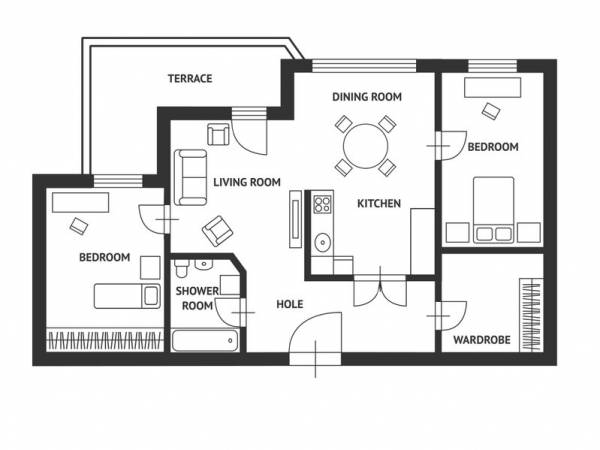

お座敷車両はボックス席であり、向かい合わせの座席の間に大きなテーブルが置かれる。通常なら乗客同士が向かい合わせで座って、おしゃべりや食事を楽しむが、パソコン仕事をする場合、この大きなテーブルは非常に使いやすい。

「とれいゆつばさ」のお座敷車両。向かい合わせの座席の間に大型のテーブルがある 撮影/尾形文繁

JR東日本が実証実験をしている新幹線オフィスでは、利用者から「座席のテーブルが小さい」という意見も出ていただけに、とれいゆつばさの大きなテーブルならその課題を解決できる。観光列車をオフィスとして使うのは、案外「コロンブスの卵」的な発想といえるかもしれない。

なお、JR東日本の新幹線には無料の公衆無線LANが完備されているが、仕事で使うにはセキュリティ面で不安という人のために、「専用のWi-Fi回線を設置するようJR東日本と調整中」(小林部長)。また、電源コンセントの数も十分ではないので、コンセントの増備も検討している。

「とれいゆつばさ」の足湯 撮影/尾形文繁

とれいゆつばさの最大の魅力は足湯があることだ。車窓から見える流れる景色を楽しみながら、のんびりと足湯にひたることは、ほかの新幹線にはまねできない。バーカウンターでの“湯上がりの1杯”も楽しみの一つだ。通常の新幹線なら東京―山形間の所要時間は3時間前後だが、YWSの場合はもう少しのんびりと走ることになりそう。仕事の合間に旅情や足湯を楽しむという贅沢な時間を過ごすことができる。

山形県の「3つの狙い」

山形県がこのような新幹線ワーケーションに乗り出した背景には、3つの狙いがある。

第1の狙いは、山形新幹線の需要拡大だ。コロナ禍による利用者減に苦しむのは、山形新幹線も例外ではない。冬は風雪、秋は落ち葉によるスリップなどで山形新幹線は運休や遅延が格段に多い。そのため、こうした自然現象が多発する福島―米沢間に全長23kmの短絡トンネルを整備し、運行の安定性を改善するとともに所要時間を短縮させる構想がある。ただ、工期15年、工費1500億円という膨大な時間と資金を要するプロジェクトだけに、そもそも山形新幹線にしっかりとした需要がないと、プロジェクトは動かない。

その先には県が待望するフル規格の「奥羽・羽越新幹線」構想もある。現在の山形新幹線の利用が増えれば、フル規格で整備しようという機運も高まる。そのためにも、「新幹線の新しい需要を作り出す必要がある。そこで、新幹線をワーケーションにどのように活用できるか、JR東日本と連携して実証実験を行うことにした」と小林部長が説明する。

第2の理由は、県内におけるワーケーションの拡大だ。YWSのメインターゲットは丸の内で働くビジネスマン。「スターバックスで仕事をするのもある意味でワーケーションといえるかもしれないが、通常のリモートワークで得られないものを見つけてほしい」(小林部長)。

YWSが運行する10月1日は金曜日。山形県内に降り立った利用者に土日は観光やレジャーを楽しんでほしいという思いがある。

とれいゆつばさの定員は143人だが、YWSではコロナ対策として定員を100人程度に減らす。それでもこの100人が、YWSの乗車後に山形県内でワーケーションを楽しんで、ワーケーションの長所を情報発信してくれれば、県にとっては大きなPRとなる。

第3の狙いは、新たなビジネスの創出だ。今回のYWSでは、運行中に乗客向けのオンラインセミナーが開催される。自席だけではなく、足湯につかりながら、バーカウンターでグラスを傾けながらセミナーに参加できる。さらに山形県に到着後も特別セミナーも企画しているという。

県の非公式バーチャル・ユーチューバー「ジョージ・ヤマガタ」によるオンラインセミナーが毎週開催されており、サイトの会員登録者数は約400人。ネット上でつながっている人たちの何人かがYWSに参加して、リアルにつながることで、新たなビジネスが生まれるかもしれない。それ以上に、県内の産業と東京の発想を結びつけることで新たな価値を創造し、県の発展につなげたいという思いもある。

観光列車はオフィスとして使えるか

小林部長が一例として挙げたのは、日本酒とアートの組み合わせ。山形市内の酒屋と東京から移住した画家を地元の金融機関が結びつけ、ラベルデザインが美しいオリジナル酒が誕生した。「YWSを通じて山形県にイノベーションのきっかけがあることを伝えたい」(小林部長)。

「とれいゆつばさ」にはバーカウンターもある 撮影/尾形文繁

JR東日本にとっても、観光列車のとれいゆつばさがどのように新幹線オフィスとして機能するかはぜひ確認したいところだろう。利用者が高く評価するのは大きなテーブルなのか、対面でのミーティングスペースなのか、それとも仕事の合間に楽しむバーカウンターや足湯なのか。今後新幹線オフィスを新たな収益源とするならば、それに見合うだけの付加価値を提供する必要がある。YWSで得たノウハウが今後の新幹線オフィスの企画や開発に生かされる。

やまがたワーケーション新幹線の詳細は7月中に発表される。どのような内容になるか、興味津々だ。

この記事を書いた人

東洋経済新報社が運営する日本最大級のビジネスニュースサイト。ビジネス、経済、就職など、仕事やプライベートに役立つ詳しい情報を毎日公開。