王道中の王道・「賃貸不動産による節税」が否認されることも――税務調査、「節税」策の油断できないポイント

2021/08/02

イメージ/©︎heiko119・123RF

マイナンバーや調書制度ですぐにバレる

とりわけ近年は、マイナンバー制度のほか、一定の富裕層向けに、国外財産調書制度(国外財産の申告)や財産債務調書制度(財産債務の報告義務)が設けられていることもあり、申告漏れ財産を税務署はすぐに把握できる。申告漏れの相続財産があれば、すぐに調査される、と思ったほうがいい。相続対策として、被相続人となる親の財産などについて、生前にできる限り、相続人は把握しておいたほうが望ましいと言えよう。

不正取引について、近年、税務署が大きく注目しているのは、申告を依頼する税理士に対する報告漏れだ。裁判においては、税理士に対し、意図的に財産を報告しなかった場合、それは脱税と一緒である、といった判断がなされることがよくある。相続税では税理士との信頼感が非常に重要なので、報告漏れがないように注意したい。

そして税務調査でいちばんの争点は預金だ。相続税と聞くと、土地や非上場会社の株式の評価が難解で問題になる、と言われるので、意外に思うかもしれない。が、国税調査官は財産評価が得意ではないため、これらの財産が問題になる調査は、実は多くない。預金であれば残高で評価するので、評価の問題は生じないことになる。

財産の評価は、ミスするかしないかの問題だから、仮に間違っていても、不正取引には該当しない。こうしたことから、調査は預金を中心に行うことが多く、具体的には「名義預金」の有無について検討される。

名義預金とは、本来は被相続人(親)の預金であるにもかかわらず、あえて相続人(子や親族)の名義を使った預金を意味する。被相続人である親名義でない預金は、相続財産には当たらないと判断され、原則として申告をしない。しかし、名義預金であれば、それは実質的に親の預金なので相続財産に加えて申告すべき、といった指摘が税務調査でなされることが非常に多くある。

名義預金の判断基準で重要なポイントは、大きく言って次の3つだ。

1:その預金のお金を出した人はだれか、2:その預金を管理している人はだれか、そして3:名義人に対し生前贈与が成立しているか、である。

1について。被相続人(親)がお金を出した預金であれば、預金の名義人(子)に対して贈与したものでない限り、被相続人(親)自身の名義預金とされる。このため、相続税の税務調査では、子名義の預金などについて、そのお金の出所はどこかチェックされ、それが親の口座から流れているのであれば、名義預金とされる可能性がある。

2について。相続人(子)名義の預金であるのに、その通帳を被相続人(親)が管理しているような場合には、親が自由にお金を引き出せるものとして、親の名義預金と認定される可能性がある。税務調査で重視されるのが、預金の銀行印の管理。銀行印の管理を親が行っていると問題になりやすいから注意したい。

3について。1で述べたとおり、名義人(子)に被相続人(親)からの贈与が生前に成立していれば、名義預金にはならない。ここで問題になる贈与の成立は、法律的には、「贈与者の贈与意思と、もらう者のもらう意思が合致していること」が要件とされている。意思は内心の問題なので、それを証明するのが難しい。贈与を証明する有効な方法としては、贈与契約書の作成、贈与税の申告を行っておくべきと言われる。

賃貸不動産による節税が「否認」されることも

贈与契約書は、WEB上に多くのひな形が無料で掲載されており、それを活用すれば簡単に作成できる。贈与税の申告では、あえて税金を納税する必要はないので、非課税範囲の110万円以内で贈与をし、その旨、ゼロ円の贈与税の申告をすれば問題ない。

名義預金の最も重要な対策方法は立証責任だ。名義預金の立証責任は税務署にあるとされ、被相続人の預金である立証が不十分だと、国税庁は課税できない。税務調査の際、この点をよく検討し、粘り強く交渉しよう。

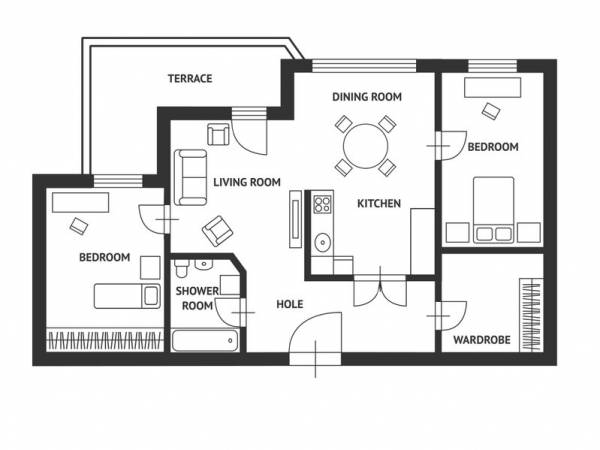

最後に相続税対策をする方への注意点を申し上げたい。近年の事例だが、相続税対策の王道である賃貸不動産を使った節税策を、国税の税務調査で否認されたものがある。賃貸不動産を借金して買うと、賃貸不動産の評価額が低い反面、借金は相続財産から控除できて節税となり、この手法はどの本にも書いてある代表的なものだ。

こうした手法は王道中の王道なので、税務署が問題視することはまずないといわれていた。ところがこの事例では、”相続税対策による不動産購入”のために融資を申し込むといった書類が金融機関に残っていたことが決め手となり、国税庁から問題視されて多額の税金を追徴された。金融機関は資料をきちんと残す組織で、このようなリスクがあるから、今後は注意していただきたい。

この記事を書いた人

東洋経済新報社が運営する日本最大級のビジネスニュースサイト。ビジネス、経済、就職など、仕事やプライベートに役立つ詳しい情報を毎日公開。