「葛根湯」の処方箋から読み取る「風邪」という病気の本質

2021/01/27

写真はクズの花。クズの根本が葛根/©︎kaku30・123RF

「葛根湯」に処方される薬草、それぞれの効能

医師といえども「病気という現象がどのようなものなのか?」という医学の根源的な疑問を解決しているわけではありません。それはガンはもちろん、身近な風邪でさえそうです。

医学では「風邪」について、咽頭炎・扁桃腺炎・喉頭炎・気管支炎・アレルギー性鼻炎などが起こりやすく、そもそも、「風邪」は病名ではなく「風邪症候群」として定義されます。「症候群」というのは症状が3つあれば症候群と定義されるもので、現代医学では風邪ですら病態を、きちんと説明できていないのではないか、と思ってしまいます。

しかし、漢方医学のバイブル的な本である『傷寒論』が理解できるようになってくると「風邪の病態」という状態が、どんなものなのか何となく分かるようになります。

どういうことかということをどなたでも風邪薬として服用したことがあるであろう「葛根湯」を例に説明していきましょう。

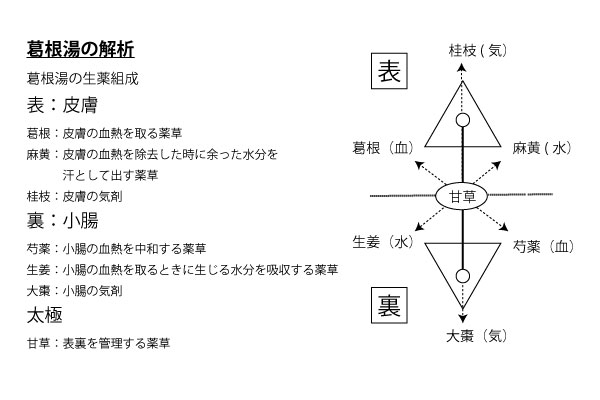

葛根湯は「葛根・麻黄・大棗・桂枝・芍薬・生姜・甘草」の7つの薬草からでき上がっています。この葛根湯の処方を前回(漢方医学の基本「三陰三陽思考」その2)、前々回(漢方医学の基本「三陰三陽思考」 その1)にお話しした『傷寒論』の「陰陽の2つの分別」と「気血水理論3つの分別」の観点から解析すると次のようになります。

■葛根(かっこん・マメ科の植物)陰陽=表/属性=血/皮膚の血熱を取る薬草

■麻黄(まおう・マオウ科の植物)陰陽=表/属性=水/皮膚の血熱と取った時の余った水分を汗として出す薬草

■桂枝(けいし・クスノキ科など複数の幼若枝または樹皮を乾燥したもの)陰陽=表/属性=気/皮膚の部位を固定する薬草

■芍薬(しゃくやく・ボタン科の植物)陰陽=裏/属性=血/小腸の血熱を中和する薬草

■生姜(しょうが・ショウガ科の植物)陰陽=裏/属性=水/小腸の血熱を取るときに生じる水分を吸収する薬草

■大棗(たいそう・クロウモドキ科の植物)陰陽=裏/属性=気/小腸の位置を固定する薬草

■甘草(かんぞう・マメ科の植物)/処方全体の薬草の関連性を強める太極である薬草

この分類から分かることは、陰陽の「表」である葛根(血)・麻黄(水)・桂枝(気)という薬草が「皮膚」に対しては配置されていること。一方、陰陽の「裏」である芍薬(血)・生姜(水)・大棗(気)という薬草が腸に対しては配置されているということ。そして、この表裏の薬草を結びつける太極の薬草は甘草ということです。

「風邪」をひくのは、皮膚と小腸のアンバランスが原因!?

このことから「風邪という病態」の本当の姿が見えてきます。

風邪は皮膚と腸のアンバランスが原因となって、それを元に戻そうと皮膚と腸が熱を持っている状態で、これが風邪の基本的な病態の一つというわけです。この病態の影響によって、咽頭炎、扁桃腺炎、喉頭炎、気管支炎などに症状が出ているということになります。

風邪の原因が「皮膚と腸のアンバランスから生じている」というのはピンとこないかも知れません。しかし、この影響が個々の身体の弱い部分に強く作用し症状を出しているのです。

言い換えると、ウイルスが喉に感染したとしても、背景になる臓器(皮膚と小腸)に問題がなければ大きな症状を起こさないということです。

とはいえ、『傷寒論』のこうした葛根湯解析の結論を見て、私自身もすごく驚きました。

葛根湯を数学的解析のトポロジー的視点で解析すると?

数学の一分野で「トポロジー」という考え方があります。トポロジーは難しい図形をいかに簡単に表現するか、ということに重点が置かれたものです。

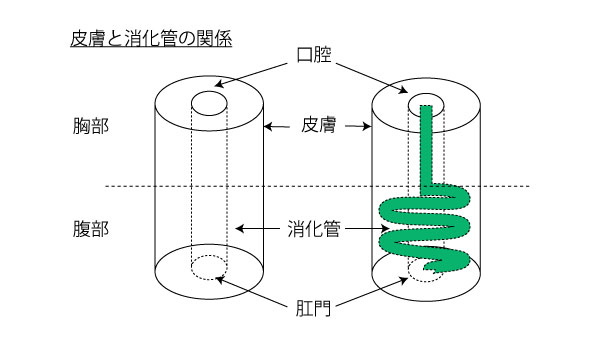

これを人間の身体に当てはめると、皮膚が口や肛門で反転し胃腸系を形成しています。消化管は「口・食道・胃・小腸・大腸・肛門」という長い管状の臓器ですが、胃・小腸・大腸という消化器系の大分部分は腹部に集中して配置されています。これを図にすると円筒形になり上部に口、下部に肛門がある簡単な図ができあがります。

人間の内臓、中でも消化器系の管腔臓器において小腸は長く、腹部に配置されています。その表面積はテニスコート一面分(シングルスコートは約196㎡)に相当する消化管系の大部分の臓器なのです。

一方、皮膚は成人男性で畳み1畳(1.6㎡)あり、この小腸と皮膚という2つの臓器は2つの大きな臓器に強い相対性を維持していると推測できます。

一見すると皮膚と腸は遠い関係にありそうですが、実は身体の外と内、表裏の関係、つまり「陰陽の関係」にあり、葛根湯の処方が皮膚と腸のアンバランスを調整させようとしていることも理解できるのではないでしょうか。

また、このことが分かると、世界各国では新型コロナの感染把握を目的に下水の調査を行っていますが、これも理にかなったことだと理解できます。便に多くのコロナウイルスが排出されるため、下水のコロナウイルス量の変化から感染の流行予測ができると思われます。

新型コロナの病態も葛根湯から読み取れる

この葛根湯の処方の考え方をさらにすすめると、新型コロナ感染の病態の説明もできます。三陰三陽論では病気の進行状態(病期)を6段階に分けており、新型コロナが重症化するのは、2段階目の「少陽病」以降になってからのようです。

具体的には、腸の熱が実質臓器に移り、それが元で肺炎になりやすい病態になります。

また、新型コロナも風邪の症状と同様に皮膚と腸のアンバランスが起因していることが推測されことから、感染が広がりやすのは、気温の寒暖差が激しい時ということも示唆しており、漢方医学からも、新型コロナの病態が広がる季節もおのずと見えてくるわけです。

このように『傷寒論』の処方を解析することで西洋医学的な病気へアプローチと違った視点や病態を把握することが可能になります。漢方医学は西洋医学と複合的に組み合わせることで、将来の医学への発展に大きな役割を担うことができるのではないかと思うのです。

今回は葛根湯を取り上げましたが、風邪は3つ程度に分類できると思われます。つまり、処方する漢方の葛根湯・麻黄湯(まほうとう)・香蘇散(こうそさん)の病態です。

麻黄湯は皮膚と気管支のアンバランス、香蘇散は胸と腹のアンバランスの病態を示します。実際の新型コロナ感染に関しては、この葛根湯が有効であるとされる太陽病の段階では大きな症状は出ず、次の段階の少陽病に現れる肺炎や嗅覚障害・味覚障害などが出てきます。

次回は風邪を例に進行度合いを見極める「病期」についてお話しします。

この記事を書いた人

すぎ内科クリニック院長

1959年東京生まれ。85年昭和大学医学部卒業。国立埼玉病院、常盤台病院、荏原ホームケアクリニックなどを経て、2010年に東京・両国に「すぎ内科クリニック」を開業。1975年大塚敬節先生の漢方治療を受け、漢方と出会ったことをきっかけに、80年北里大学東洋医学研究所セミナーに参加。87年温知堂 矢数医院にて漢方外来診療を学ぶ。88年整体師 森一子氏に師事し「ゆがみの診察と治療」、89年「鍼灸師 谷佳子氏に師事し「鍼治療と気の流れの診察方法」を学ぶ。97年から約150種類の漢方薬草を揃え漢方治療、98年からは薬草の効力別体配置図と効力の解析を研究。クリニックでは漢方内科治療と一般内科治療の併用治療を行っている。