清和源氏――頼朝につながる「武家の棟梁」の原点

2022/03/06

『保元・平治の乱合戦図屏風』「白河殿夜討」

「源氏」といっても実はその流れはいろいろある

2022年のNHK大河ドラマは『鎌倉殿の13人』。鎌倉殿こと源頼朝(演:大泉洋)を巡る13人を描くドラマだ。そこで、ここでは「源氏ってなんだっけ?」の復習をしてみたい。

【参考記事】北条氏――源頼朝とともに鎌倉幕府をつくり、支えた一族の系譜【家系図】

実は一口に源氏と言ってもいろいろな種類がある。源頼朝の流れを清和(せいわ)源氏というのだが、これは清和天皇の子孫の源氏という意味だ。

天皇の子孫は通常皇族として遇せられるが、それは五世(曾孫の孫)までで、六世になると皇籍を離脱し、姓を与えられて臣下の列に加えられた(臣籍降下)。

無論、それ以前に臣籍降下した事例も少なくなかった。たとえば、桓武天皇の孫・高棟王は平姓を賜って、子孫は平氏と称した。「平」とは、桓武天皇が造った平安京の一字を姓にしたといわれている。

桓武天皇/Public domain, via Wikimedia Commons

桓武天皇の子・嵯峨天皇は子だくさんで、すべてを皇族にしていたら国費がかさんでしまい、六世の孫まで待つような悠長なことは言っていられなかった。そこで、嵯峨天皇は子どもを1軍と2軍に分けて、1軍は親王として皇族のまま維持し、2軍は「源」の姓を与えて臣下とした。

嵯峨天皇は中国かぶれだった。ルーツが一緒だから「源」という姓を与えるという古代中国の故事に倣って、源姓を与えたのだ。それ以降、臣籍降下では源姓を与えることが多くなった。ただし、仁明天皇のように、子・孫が源氏を名乗り、曾孫が平氏を名乗っている事例があるので、二世(孫)までが源姓、三世(曾孫)以降が平姓だという説もある。

【参考記事】坂東八平氏――“平平合戦”だった源平合戦の生き残りが戦った「鎌倉殿13人」

公家の源氏と武士として興隆した源氏の違い

平氏といえば、桓武平氏くらいしか有名な流れはいないのだが、源氏には幾通りかある。

嵯峨源氏、清和源氏、宇多源氏、村上源氏などだ。宇多源氏、村上源氏は京都の公家としても成功を収めたのだが、清和源氏は下級公家(竹内家)が1家あるだけで、もっぱら武士として存在感を表した。

清和天皇の曾孫・源満仲(みつなか)は、冷泉(れいぜい)天皇の弟・為平(ためひら)親王を擁立する企て(安和の変)を密告し、源高明(たかあきら/醍醐源氏)の失脚に貢献。藤原摂関家から高い評価を受け、同家に仕えた。

その子・源頼信(よりのぶ)は河内(大阪府南部)を本拠として、その子孫は河内源氏と呼ばれる(源頼朝は河内源氏の末裔に当たる)。関東西部で起こった平忠常(たいらのただつね)の乱を鎮圧し、関東の武士に支持された。

何かと名前の出てくる八幡太郎義家の功績とは

頼信の子・源頼義(よりよし)は、出羽(秋田・山形県)の清原氏とともに安倍氏を鎮圧(前九年の役)。その子・源義家(よしいえ)は石清水八幡宮で元服したため、俗に八幡太郎と呼ばれた。清原氏の内紛に介入、関東武士団を従えてこれを鎮圧した(後三年の役)が、朝廷からは私闘とみなされて恩賞を与えられなかった。義家はポケットマネーで武士団に恩賞を与えたため、関東での清和源氏の声望は大いに高まった。

源頼義/Public domain, via Wikimedia Commons

義家の弟・源義綱が摂関家と急接近して勢力を増したので、対抗上、義家は白河法皇に接近。白河法皇は源義家を強引に引き立て、正四位下(しょうしいのげ)に叙して院昇殿(法皇への拝謁)を許した。公家たちは「同じき源氏と申せども、八幡太郎は恐ろしや」と言って毛嫌いしたという(同じき源氏というのは、公家の源氏の存在を前提にしている)。

源義家は武家の割に出世しすぎた。こういう時には必ず足を引っ張る輩が現れる。義家の嫡男・源義親(よしちか)が対馬守在任中に官物を横領し、人民を殺害したとして隠岐の島に配流され、さらに出雲(島根県)で反乱を起こす。追っ手に派遣されたのが、院の近臣・平正盛(たいらのまさもり)、清盛の祖父である。義親は正盛の手勢にあっけなく討たれた。

義家はすでに死去していたが、義親が討たれてしまったので、その4男・源為義(ためよし)が河内源氏の後継者となった。

血で血を洗う死闘の歴史

為義ははじめ白河法皇の近臣で、同じく院の近臣だった藤原忠清の娘を妻に迎え、長男・源義朝(よしとも)が産まれた。ところが、為義の郎党(家臣)に不祥事が相次ぎ、本人の失態もあって、白河法皇から見放され、摂関家への接近という路線変更を余儀なくされた。

義朝は母方の親族が院の近臣だったので、摂関家に近づきたい為義にとって邪魔な存在だった。義朝は父から疎まれ、一人で関東に赴いた。地元武士団から見れば、義朝は高貴な血筋なので、一段上の立場から武士間の争いを調停したり、勢力争いに加担したりしていた。関東武士団が義朝の子・頼朝を受け容れたのは、この役割を継承して欲しいという思いが強かったのだろう。

保元元(1156)年に天皇家(後白河法皇VS崇徳上皇)と摂関家(兄・忠通VS弟・頼長)を二分する保元の乱が起きると、源義朝は院政派なので後白河法皇側につき、摂関派の源為義とその子どもたち(義朝を除く)は崇徳上皇側についた。なお、源家累代の郎党たちの多くは義朝側についた。関東での義朝の活躍が評価されてのことだという。

結果、後白河法皇側が勝利し、源為義と義朝の弟たちは処刑されてしまう。そして、院政派だった源義朝・平清盛が争い、平治元(1159)年に平治の乱が起きて、義朝は敗走中に尾張(愛知県)で討たれた。嫡男の源頼朝は伊豆の蛭ヶ小島(ひるがこじま)に配流されて『鎌倉殿の13人』の幕が開けた――というわけである。

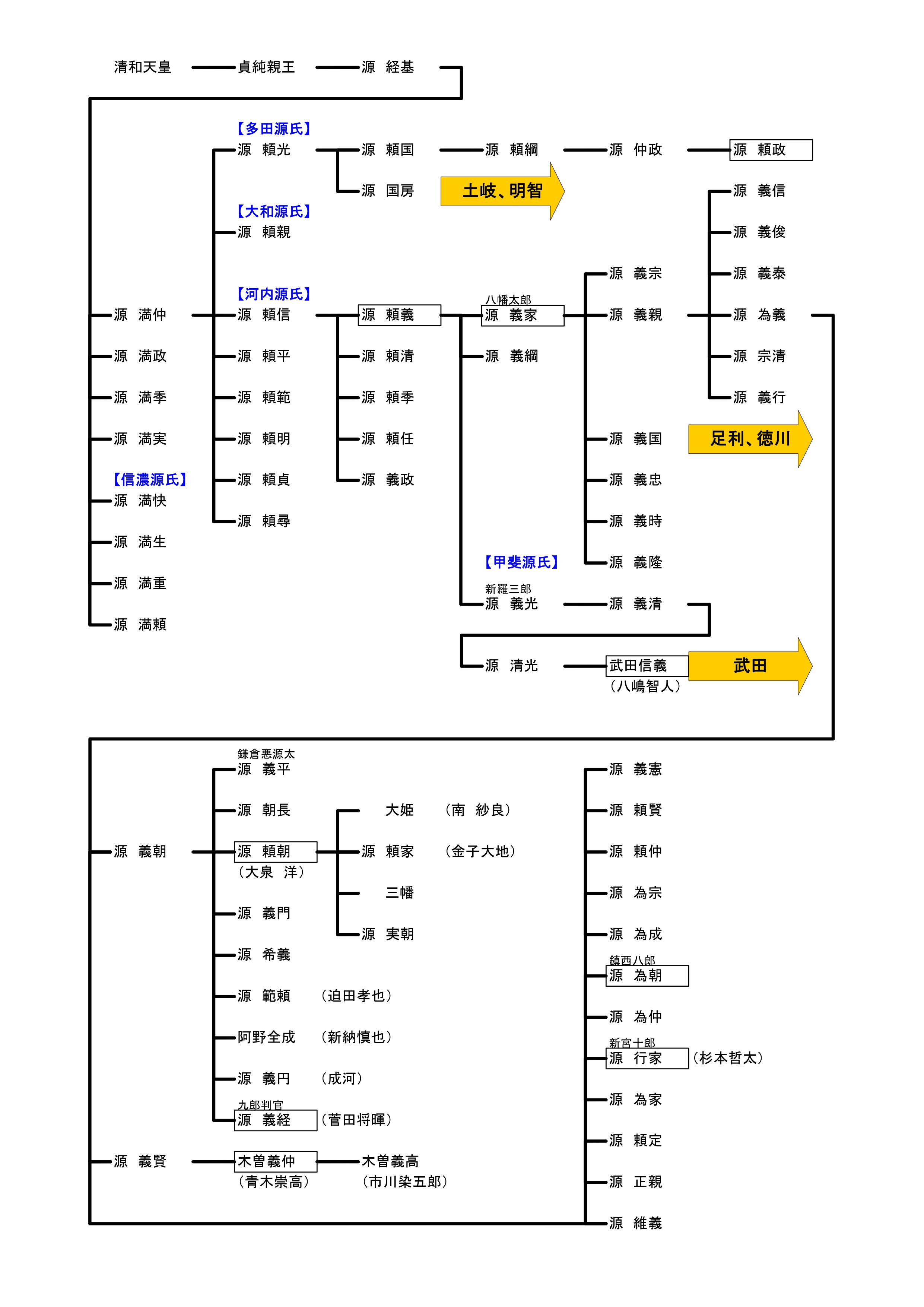

源氏の系譜

参考資料:

倉本一宏『公家源氏 ――王権を支えた名族』

元木泰雄『河内源氏 ――頼朝を生んだ武士本流』

【連載】「家」の研究 記事一覧はこちら

初期費用が安くなるお部屋探し「ウチコミ!」

【関連記事】

坂東八平氏――“平平合戦”だった源平合戦の生き残りが戦った「鎌倉殿13人」

2つの伊達家②――宇和島藩「四賢侯の一人」伊達宗城

この記事を書いた人

1963年北海道生まれ。国学院大学経済学部を卒業後、ソフトウェア会社に入社。勤務の傍ら、論文・著作を発表。専門は企業集団、企業系列の研究。2005-06年、明治学院大学経済学部非常勤講師を兼務。06年、国学院大学博士(経済学)号を取得。著書に『最新版 日本の15大財閥』『三井・三菱・住友・芙蓉・三和・一勧 日本の六大企業集団』『徳川家臣団の謎』『織田家臣団の謎』(いずれも角川書店)『図ですぐわかる! 日本100大企業の系譜』(メディアファクトリー新書)など多数。