小説に学ぶ相続争い『女系家族』①――相続争いがはじまる根本的な原因はどこにあるのか

2021/07/12

『女系家族』(上・下) 山﨑豊子 著/新潮文庫 刊/各825円(税込)

『白い巨塔』や『沈まぬ太陽』など、鋭い社会派小説を数多く世に残した山﨑豊子。『女系家族』は、四代続いた大阪・船場の老舗の木綿問屋「矢島商店」で巻き起こる遺産相続のトラブルを題材とした作品です。初版が刊行されたのは、いまから50年以上も前。これまでに若尾文子主演の映画や米倉涼子主演のテレビドラマなども制作されています。

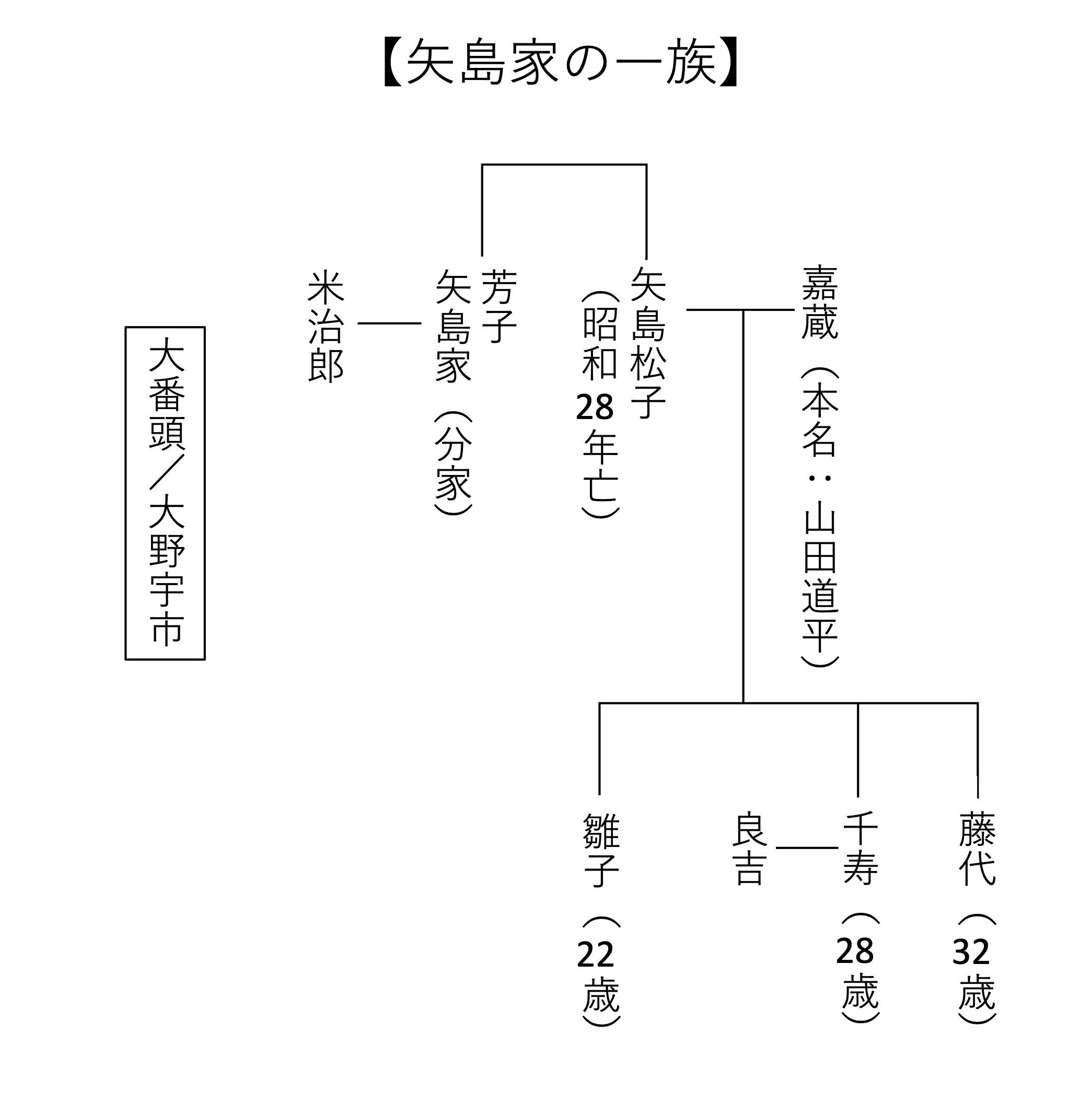

小説の相続トラブルは、亡くなった婿養子の矢島嘉蔵(よしぞう)が遺した遺言状に端を発します。矢島家は初代からあと三代は、跡継ぎ娘に養子婿を取る女系(にょけい)の家筋で、嘉蔵も24歳の時、番頭から、跡継ぎ娘の松子の養子婿になり、矢島家の習わしにそって、初代の「嘉蔵」という名前を引き継ぎました。

そんな女系家族の矢島家では、本来の家長である松子が嘉蔵より早く他界し、矢島家の一切の財産を嘉蔵が相続することに。その嘉蔵も亡くなり長女・藤代、次女・千寿、三女・雛子へと財産が相続されることになります。その相続をめぐる3人娘の確執。彼女たちを取り巻く何やら下心を持つやっかいな人たち、そして、嘉蔵のお妾さんも登場して、相続問題が引っ掻き回されていきます。

そんな女系家族・矢島家の相続の原因、その解決法を探ります。

相続開始の3人娘、それぞれの状況

代々、木綿問屋を営む「矢島商店」の四代目の主・嘉蔵さんが亡くなったのは昭和34年のことでした。嘉蔵さんの妻である総領の娘の松子さんは6年前(昭和28年)に他界。その際、嘉蔵さんは矢島家の財産をすべて相続しました。

小説を読む限り矢島商店は法人化していません。また、店の経営者は嘉蔵さんですが、商品の仕入れや資産管理などは、先々代から奉公する大番頭の大野宇市さんが行っていたようです。

そして、嘉蔵さんの相続人になる3人娘の長女の藤代さん、次女の千寿さん、三女の雛子さんのそれぞれの事情は次のようになります。

32歳の藤代さんは、いわゆる“出戻り”。本来であれば、総領娘として婿養子を取り、家業を継ぐべき立場にありました。しかし、本人のわがままから、立派な嫁入り道具を整えてもらって、いったんは他家へ嫁いでいます。しかし、離婚をして、現在は矢島家に戻り、総領娘然として暮らしています。

次女の千寿さんは28歳。藤代さんが他家に嫁いだことで、その代わりというべきか番頭だった良吉さん(31歳)を婿養子に取って、家業を継ぐと見込まれています。

“見込まれている”というのは、父親の嘉蔵さんの健在中に、良吉さんが「矢島嘉蔵の名前を襲名して、矢島商店の商いを継ぐとは定められていなかった」ためです。

末娘の雛子さんは22歳、花嫁修業中。料理教室に通ったり、友だちと遊んだりと、古いしきたりを守る矢島家と戦前のしきたりに縛られない新しい感覚をもっています。そのため矢島家と外の世界とのギャップをよく分かっています。長女と次女が着物を普段着とする一方で、雛子さんは当たり前に洋服を着こなします。

こういった家族関係のなかで嘉蔵さんの遺言は遺されました。遺言状の内容は後述しますが、どうやら戦前・戦後をはさんだ民法や時代背景の違い、それらに女の子しか生まれず、代々、総領として娘が家を引き継ぎ、番頭の中から婿養子をとってきた矢島家独特の女系家族という「家」のあり方に3人娘が翻弄されていることに、そもそも相続トラブルが起こる要因が隠されているようにも思います。

そのうえで、問題点のひとつは、この物語が昭和34年で戦後からそう時間が経過していないことです。戦前と戦後では人々の考え方や文化、教育などが大きく変わりました。相続について記された民法も変わりました。

とくに長女の藤代さんは、生まれたときから“総領娘”として跡継ぎになるべく育てられてきました。しかし、自分のわがままで家業を継がずに他家に嫁ぎ、その結果、嫁ぎ先の姑と折り合いが悪く3年で離縁して戻ってきました。いまでは離婚はハンデになりませんが、昭和30年代は、いわゆる“出戻り”という扱いで、本来は肩身の狭い状態におかれました。

一方で、千寿さんのところには跡継ぎになるべく良吉さんが婿養子として迎えられ、店の商いをしています。にもかかわらず、藤代さんはいまだに“総領娘”としての立場や権利を強く守ろうとするのです。

小説を読み進めていくと、相続問題をややこしくした張本人とも感じ取れます。

婿養子の父親を蔑む「総領娘」

さらに、代々番頭という、いわば使用人を婿養子として入れているため、娘たちは父親を少々軽く見ているということも、もうひとつの問題点といえるでしょう。

父親の嘉蔵さんも婿養子なため、母親の松子さんに常に遠慮がちだったと思われます。そういったこともあり、娘たちはお父さんのことを軽く見がちでした。とくに長女の藤代さんは父親を蔑んでさえいます。

それがよく分かるのが次のような場面です。

死の床で嘉蔵さんは自分の葬儀を派手にしてくれと藤代さんに頼みます。そして、その葬儀が亡き妻のそれよりも盛大だったというシーンでは、

〈四代続いた船場の木綿問屋、矢島家の主にしては、とりわけて云い遺す必要のない言葉であったが、それだけに三十四年間、養子旦那の立場を忍んで来た父の最期の思いが、せめて母よりも盛大な葬儀ということにあったのかと思うと、藤代は、父の執念の浅さが憐れまれた〉

さらに、嘉蔵さんが亡くなった日も、

〈肝臓で長く臥っている父が二、三日前から急に激しい弱り方をみせていたのに、せっかく取りにくい切符を取ったのだからと、父の看病を女中と付添婦に任せて、姉妹三人で京都の南座へ芝居見物に出かけ、二幕目の終りに、家から知らせて来た電話で、父の急変を知って、慌てて車で馳せ帰ったのだった〉

はたまた、嘉蔵さんの遺言状を聞き終えた藤代は、

〈亡くなりはったお父さんの陰険さと狡猾さが見えるようだす──〉

といった具合なのです。

財産を平等に分配したはずの遺言状

では、嘉蔵さんが遺した遺言状を見ていきましょう。嘉蔵さんは、「昭和34年1月末日」で遺言状を作成しています。

〈私議、病い重くなるに及び、万一のことを慮り、矢島家の代々所持する家屋敷並びに商い方、有金、家財諸式、その他、残らず勘定して、遺産の仕分けを致したく、次の如く相したため候〉

婿養子として最期の務めを丁寧にしっかりと果たそうとしているように受け取れます。

続く遺産の分配内容が次の通りです。

〈一、遺産のうち、矢島商店として使用中の土地建物及び、商品並びに暖簾営業権は分割することなく次女千寿が相続し、養子婿良吉は二代目から商い名としている矢島嘉蔵を襲名し、商いに従うこと。但し、月々の純益の五割分は、長女藤代、次女千寿、三女雛子の間で三等分にして所有し、中の間を境にして奥内の土地建物は、同上三人の共同相続財産にして、三人合議の上で適宜に処分されたし。

二、大阪市西区北堀江六丁目所在の貸家二十軒及び、都島区東野田町所在の貸家三十軒の建物と土地は長女藤代が相続すること。したがって貸家の売却もしくは賃貸など一切藤代の自由なるべし。

三、株券六万五千株及び、道具蔵に所蔵する当家の骨董類は、三女雛子が相続すること。したがって、株券及び骨董の現金化は当人の勝手たるべし〉

つまり、長女の藤代さんは不動産、次女の千寿さんは店の経営権、三女の雛子さんは株券と骨董品を相続させるということです。

私としては、嘉蔵さんはなかなか平等に分配できているのではないかと思います。戦前の旧民法であれば、家業を継いでいる次女に「すべての財産を相続する」という遺言も成り立ったと思いますが、新しい時代の民法では子どもたちに平等に財産を分配しなければなりません。その点、新しい時代に沿った遺言を遺しているといえるでしょう。

しかし、藤代さんが〈お父さんの遺言でおますけれど、私には異議がおます〉と言い出します。

藤代さんの不満は次のようなものでした。

〈総領娘としての私の立場が無さすぎるようだす(中略)ここ暫く、とくと考えさせてもろうた上で、返事さしてもらいます〉

ここでも戦前に女系家族の総領娘として育った藤代さんの振る舞いは、新しい時代とズレがあるように感じます。

そして、これをきっかけに千寿さんも〈姉さんが暫く考えてからと云うてはりまっさかい、私も今のところは遺言状をうかがうだけのことにして……〉と保留。雛子さんも〈誰かに相談するわ〉とこれまた態度を保留してしまいます。

こうしたことは相続の現場ではしばしばあることで、誰かが「自分の取り分は少なくないのでは」と勘繰り始めると、それぞれの立場から遺産相続がややこしくなっていくものなのです。

次回は、被相続人が考える平等と、相続人が感じる平等に違いがあること。そして、そのギャップをうめる方法について考えていきます。

【連載】

「犬神家の一族」の相続相談

この記事を書いた人

弁護士

一橋大学法学部卒。1985年に弁護士資格取得。現在は新麹町法律事務所のパートナー弁護士として、家族問題、認知症、相続問題など幅広い分野を担当。2015年12月からNPO終活支援センター千葉の理事として活動を始めるとともに「家族信託」についての案件を多数手がけている。