新型コロナがもたらした人と人の分断、モニタ越しでは伝わらない心情のやり取り

2020/05/27

©︎123RF

万策尽きたコロナ危機――これまでの経営危機を乗り越えてきた経営者

コロナウイルスがもたらした災厄で、経済的に大きな打撃を受けた人は多い。中には困難から逃れるために死を選ぶ人も出てくるだろう。窮地にたたされた人間を救うものがあるとすれば、それはやはり人間であると思う。

N氏は、小さな商社の社長である。日本、中国、韓国、バングラデシュに事務所があり、社員は全部合わせて20人ほど。一年の2/3を海外で過ごし、1/3は日本の営業先を回る生活を繰り返してきた。

そもそも宮仕えは向いていなかったので、30歳を機に独立し、それから、世界を駆け巡っては、商材を探した。ある時はスリランカの宝石であり、ある時はヨーロッパの高級ブランド品、ある時は中国の希少な漢方薬など、ありとあらゆるものを扱った。おりしも日本はバブル真只中、N氏の持ち込む商材は面白いように売れ、多少の浮き沈みはあったものの、大きな利益を得て会社は拡大した。

しかし、バブル崩壊後、徐々に売り上げが減り、業績は悪化した。人員を整理し、なんとか会社を維持してきたが、最近の価格競争の激化と、取引先の倒産などで、借り入れもあり、状況は芳しくなかった。N氏も、気が付けば60歳をいくつか過ぎていた。引退の二文字が頭をよぎるが、社員のこと、家族の事を考えるとそうは言ってもいられない。起死回生を狙って、奮闘し、中国に飛び、生産ルートを確立し、ツテを頼って、大手小売店との契約を取り付けた。

中国の春節が開けて、商品が納品できれば、そこそこの現金が手に入ると思って安堵していた矢先、コロナウイルスが現れた。まず、中国が止まり、次いで日本の緊急事態宣言で、商品の納品は、すでに3カ月ストップしている。客先も、何件かはキャンセルの旨を伝えてきた。このままいけば最大手の契約も流れるだろう。何より、もう運転資金がない。社員に給料を支払うのも後1月もつかどうか。

N氏は疲れ切っていた。独立して30年、存亡の危機はいくつもあった。その都度、対処し、経営を立て直し、会社と社員を守ってきた。今回も乗り切れるはずだった。コロナ禍さえなければ、少なくとも半年は食いつなげるはずだったが、もはや万策尽きた。

「孤独」がもたらす危機の本質

N氏はがっくりと落ち込み、死を考えるようになった。死ねばこの呪縛から解放されると思う気持ちは日ごと強くなっていき、仕事にも手がつけられなくなってきた。

経営状況は改善の兆しすら見いだせない。

そんな時、懇意にしている取引先の社長から最近元気がないようだと聞いて、心配になったからと電話があった。

長い付き合いの取引先で、苦しい時はお互いに助け合ってきた。もちろん、相手も今苦しいのは知っている。この状況で苦しくない経営者などいないが、それを承知でN氏は胸の内を吐き出し、助けて欲しいと訴えた。相手はしばらく考えていたようだが、会って少し話そうと言った。長い話し合いの結果、N氏の会社は取引先の会社と合併し、N氏は社長職を退き業務を維持しながら、後々若手に引き継いで行くことになった。

苦しい経営状況で、こういった判断は本来ならばありえない。ひとえに、N氏と取引先との深い信頼関係によってなされたものなのである。N氏のように、強いネットワークをもっている人間は強い。それによって、N氏は死の欲求から救い出されたのである。

このような強い繋がりは、モニタ越しではどうしても弱くなる。3密を避けよとメディアは言うが、物理的な距離が開けば人間同士の関係性は希釈されていく。コロナウイルスの真の脅威とは、人と人とを分断する事にあるのかもしれない。人は、孤独を実感した時に最も崩れやすくなるのである。関係性を失った人間の精神が、徐々に蝕まれていくことに警鐘を鳴らしたい。

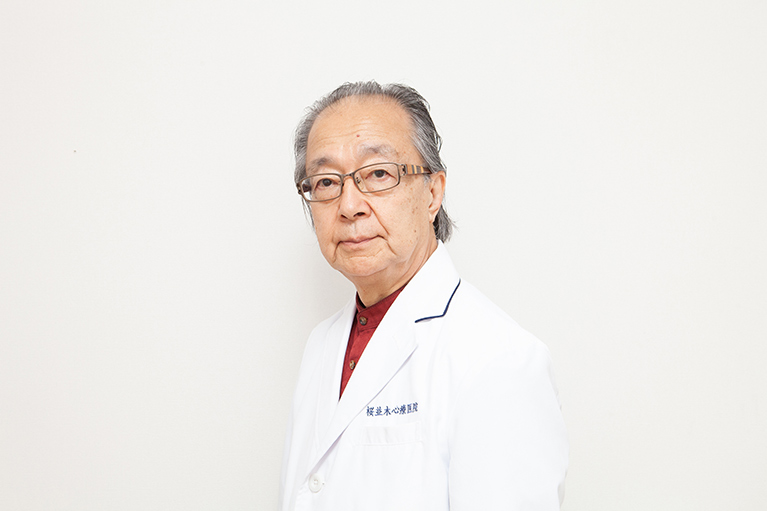

この記事を書いた人

精神科医

1946年、新潟県生まれ。千葉大学医学部卒業。精神医療の現場に立ち会う医師の経験をもと雑誌などで執筆活動を行っている。著書に『素朴に生きる人が残る』(大和書房)、『医者がすすめる不養生』(新潮社)などがある。