消えつつある離島の集落の成り立ちを追う①

2019/07/31

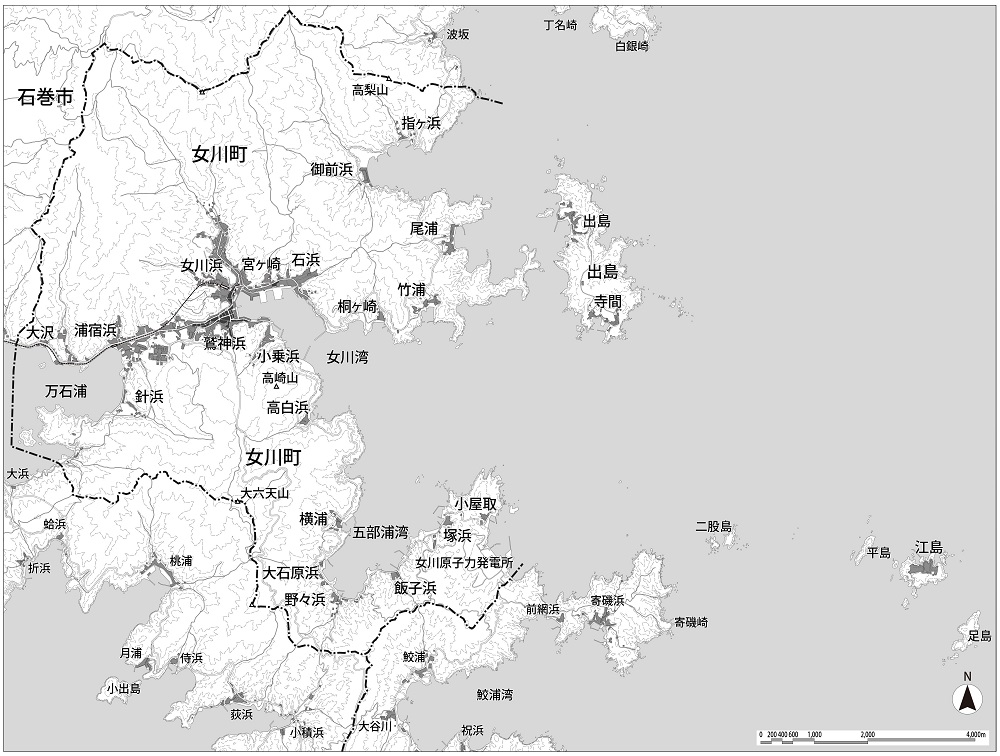

太平洋に浮かぶ宮城県の離島・江島(越前江島)は、女川の港から南東に十数キロメートルの距離にある(図1)。直行便のフェリーに乗れば30分足らずで着く。だが、女川町にあるもう一つの離島・出島に寄る便に乗ってしまうと倍以上の時間がかかる。船の便は一日にわずか4往復。むろん、海が荒れれば、フェリーは欠航となる。

図1、江島の広域図

実際に訪れてみると、イメージを遥かに越える距離感があった。その江島は民俗調査でよく取り上げられ、過去の調査研究の成果は思いのほか多い。しかしながら、集落空間の形成に関する研究は全く成されてこなかった。島の住民が江島をどのように住みこなし、維持し続けてきたのかは、事前に把握できなかった。そのような未知の集落空間の体験から島の調査がはじまった。

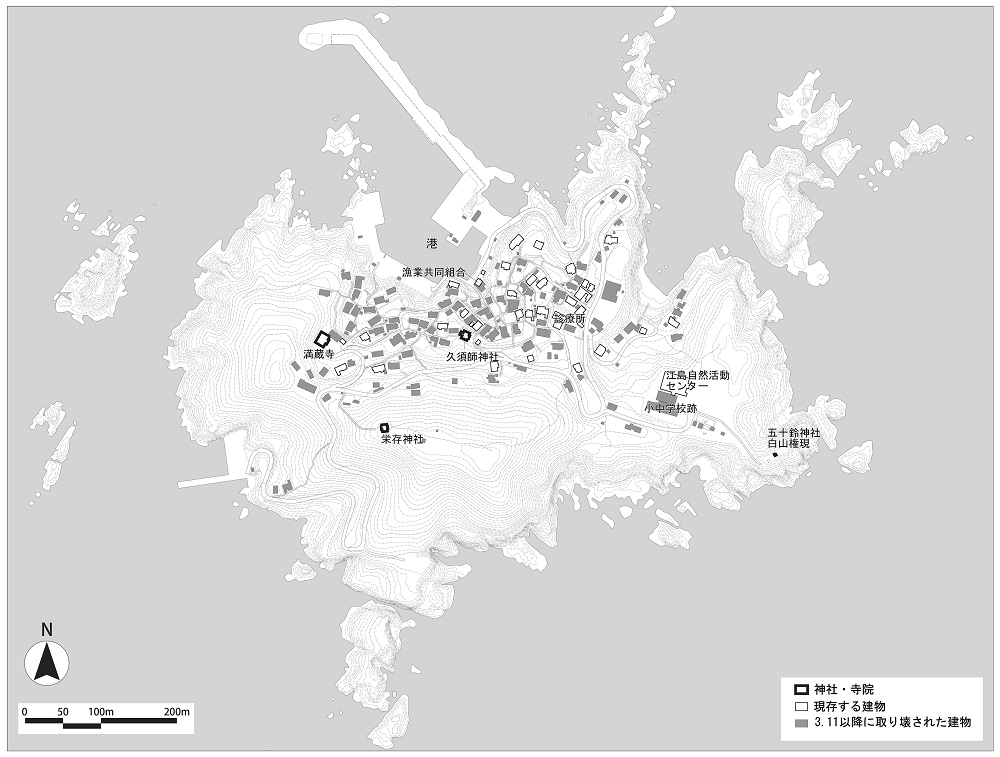

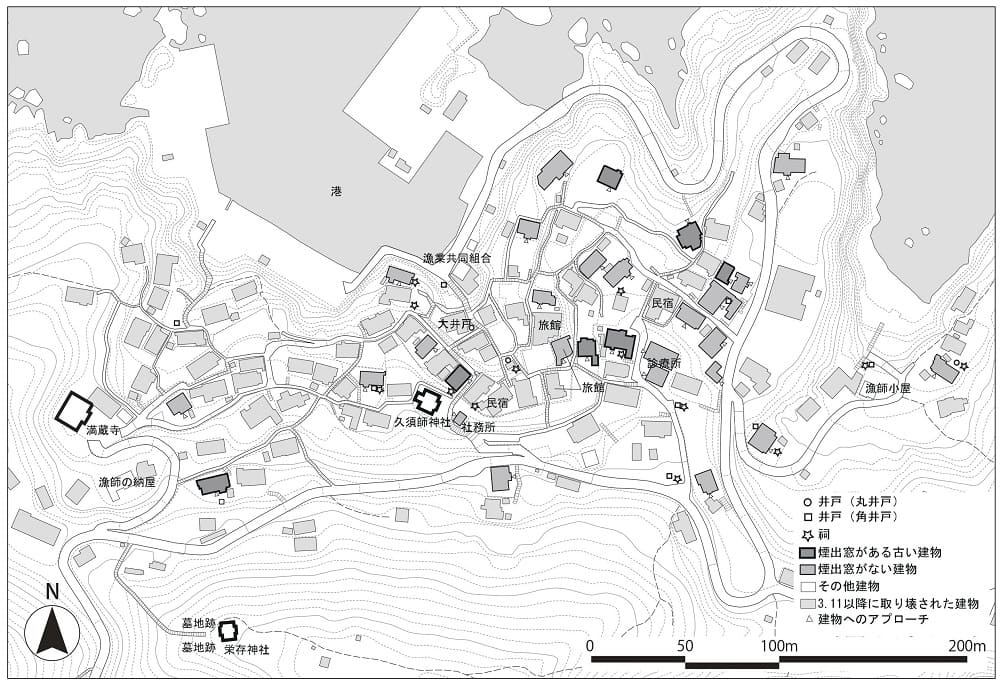

2015年6月1日、女川港からフェリーに乗り込む。青空が印象的だった。東日本大震災の「3.11」からすでに4年以上の歳月が過ぎていた。「やっと訪れることができた」という思いが強い。大海原をさらに南東方向に進むと、前島となる平島が見え、その先に断崖絶壁の水際だが、島全体は屋島のように台地上が平らな江島を確認する。港に近づくと、断崖の島に散在する家の建つ集落が出迎えてくれた(写真1)。島全体でもわずか30軒ほどの家が残っているに過ぎない状況を目にする(図2)。

写真1、海上から見た江島と集落

図2、江島の地形と現存する建物

地震津波の被害を免れた離島

写真2、斜面地に築かれた石とコンクリートのよう壁

訪れた時の江島は、斜面地に張り巡らされた階段や坂道が密集し、建物の多くが取り壊されたことで異様によう壁が露出し、空地のなかにちらほらと家が散在する風景だった。これといった大火もなく、少なくとも明治期前期まで時代を遡れる建物が残り続けてきたはずだが。3.11以降、江島では津波の被害にあわなかった空家がことごとく解体されてしまう。自然災害ではなく、現代社会の縮図が江島に突きつけられていた。

江島は、ひな壇状の斜面地に石を積み上げてよう壁を築き、わずかな平坦地に建物が建つ。多くの建物が小さな敷地に密度高く建ち、独特の集落景観をつくりだす。潮風を常に受ける江島は、コンクリートでつくられたよう壁の風化が早い。それに比べ、石で積まれたよう壁は風景としてしっかりとその姿を保ち続ける。よう壁に使われる石は浜の石が使われた。岩礁の島・江島は石が豊富であるが、石のよう壁の補修や新たなよう壁はコンクリートで整備されてきた(写真2)。

岩盤の島と吹きさらす強い風のために、建築材となる杉や檜の高木が島では育たない。杉や檜の植林は見当たらない。広葉樹と松樹に覆われ、背の低い松林がやけに印象的だ。そのためか、江島には時代を遡っても大工がいないという。家を建てる時は内陸の大工が建築資材を全て船に乗せ、泊まりがけで建てに来た。財力のある人たちは、気仙大工を呼び寄せて家を建てさせた。

島の方に話をうかがった後、単に魚場が豊かであるだけでは許されない離島という現実を感じた。

江島に暮らしてきた島の方たちのほとんどは、現在石巻などの陸側と島との二重生活。人口流出が特に目立つ状況になった時期は3.11以前からという。村田裕志が「宮城県牡鹿郡女川町—江ノ島」において戦後の江島の人口流出の経緯を完結に次のように書き記す。「一九六〇〜七〇年代に遠洋漁業船へ乗り組んだ青壮年層の多くが家族をともなって本土側に居住するようになり、さらに八〇年代には女川原子力発電所建設の補助金を手元にして島外他出の傾向がいっそう強まり、一九九〇年前半には島の年少がほぼ皆無」の状況に。

島を出る外部要因として、漁業の変化、原子力発電の問題が切っ掛けであるとしても、生活面での止むに止まれぬ決断があった。島のお年寄りは、子どもや孫との交流のために陸続きの内陸に家を建て、漁の時期に島に戻った。また、島には中学校までしかなく、高校、大学に進学する子どもたちは都会へ出ていく。彼らの働く場も島にはない。3.11以降は島を出た子どもたちが親を引き取るケースが増大した。島の暮らしがしみついたご老人は、島に戻るとほっとするという。「子どもたちを島に呼び戻したら」との問いかけに、「それは考えていない」と迷いなく、しかもキッパリとした言葉が返ってきた。離島が成立しない様々な社会環境が現代社会にはある。

中道等氏(大正から昭和にかけて活動した郷土史家、民俗学者)が昭和初期に江島を訪れ、その時の印象を「陸前江の嶋雑記」に記したなかで、次のような文面がある。

「戸数が百四十四、人口が約一千九十人とある。人は年々増ゑるし家を建てるとなると困難が伴う、どうだ女川の埋立地へ移住しないかと勧めても、いやだとて誰一人動こうともせぬ」

これからは多くが離島を望む今日との隔たりを強く印象づける。

島での暮らしを支えてきた生活環境

写真3、天水利用するためのコンクリートの貯水槽

2015年6月時点、江島は多くの建物が取り壊され、その数は28戸ほどに激減。すでに、多くの人たちが暮らす場ではない。訪れた時は、江島の港が護岸整備をほぼ終えていた。

先にある石段状になったメインの道を上がり、集落に入る。この道から枝分かれして、右左にさらに細い道が地形を読み取るように斜面に延びる。途中に「大井戸」と呼ばれてきた井戸がある。この井戸は、水量が豊富で水質もよく、水道が引かれるまで島民の貴重な飲料水だった。飲料水以外はなるべく天水に頼ってきた歴史がある。今も樋から水をためるコンクリートの貯水槽を見かける(写真3)。

亀山慶一氏(宮城県石巻市出身の民俗学者)が「宮城県牡鹿郡女川町江島」において、森洋子氏(美術史家)による昭和40年調査(『しま』45号)を紹介しており、井戸の数と水質の善し悪しがわかる。それによると、飲料水に使える井戸は3つだけで、1つは学校専用の井戸とのことだ。実際に井戸の所在を確認した。11の井戸が確認でき、水道の普及もありほぼ井戸の数に変化がない(図3)。昭和40年調査では、共有が8カ所、私有が3カ所、多くが飲料水に使用できず、洗濯などの雑用水として利用していた。

図3、井戸と祠の分布

写真4、メインの通りと赤いポスト

飲料水に使えない多くの井戸は、大井戸からはずいぶん離れており、水を運ぶ労を軽減するためにやむなく井戸を掘ったと思われる。水汲みの重労働は、昭和42(1967)年に井戸を水源とした簡易水道が整備され、5年後の昭和47年に出島経由で内陸から海底に引かれた配管を通して送水されるまで続けられた。3.11以降は、地震の影響で海底に引かれた水道管のサビがいつまでもおさまらず、昔ながらに井戸の水を利用したと島民の方が話してくれた。

メインの道を上ると、赤いポストが置かれている(写真4)。今は取り壊されてないが、郵便局が近くにあった。島の人たちは、この道を必要に応じて何度も行き来してきたのだろう。150戸以上の家が建ち並び、それらの家から港に導かれるメインの道であった。集落に多くの人たちが住んでいたころは、郵便局の他、米や酒、日用雑貨を扱う店が点在していた。旅館や民宿もこの道沿いにあった。旅館では米や塩、酒などの販売もしていた。斜面の道を上がり切ったあたりには、豆腐、缶詰、日用雑貨などを販売する店もあった。多くの人が行き来するにぎやかな通りだった。

この記事を書いた人

岡本哲志都市建築研究所 主宰

岡本哲志都市建築研究所 主宰。都市形成史家。1952年東京都生まれ。博士(工学)。2011年都市住宅学会賞著作賞受賞。法政大学教授、九段観光ビジネス専門学校校長を経て現職。日本各地の土地と水辺空間の調査研究を長年行ってきた。なかでも銀座、丸の内、日本橋など東京の都市形成史の調査研究を行っている。また、NHK『ブラタモリ』に出演、案内人を8回務めた。近著に『銀座を歩く 四百年の歴史体験』(講談社文庫/2017年)、『川と掘割“20の跡”を辿る江戸東京歴史散歩』(PHP新書/2017年)、『江戸→TOKYOなりたちの教科書1、2、3、4』(淡交社/2017年・2018年・2019年)、『地形から読みとく都市デザイン』(学芸出版社/2019年)がある。