第9回 京都府伊根町――山の稜線に包まれ内海の風景

2019/02/27

伊根のある日本海側の潮位差

写真1、海に浮かぶ青島

日本海側にある漁村には、水際に舟屋を配する集落が多く見られる。その代表的な例として伊根がある。日本三景の一つ、天橋立から車で小一時間ほど西に向かった場所にある。伊根に近づくと、まず襞のように海に突き出た半島と重なるように、濃い緑で覆われた椎の森、青島が見えてくる(写真1)。内海と外海を隔てるように浮かぶこの島は、古くから樹木の伐採が一切ゆるされていない。深い海の青さと島が一体となり、深遠な風景を今もつくりだす。海岸線に沿う道が曲がりくねり、水際に連続する舟屋の町並みがまだ確認できない。そのとき、海にせり出す山の斜面を削り取ってできた道を車で伊根に向かうことが何か不自然に思えてくる。このあたり一帯は人が住む地形形状ではなかったと感じたからだ。

車を走らせてきた道は昭和に入り拡幅整備されたもので、それまでは海岸近くまで迫り出した山々が行く手を拒んでいた。陸路からのアプローチが至難の業であり、唯一の交通手段は船だった。その体験を肌で感じ取りたいとの思いがあり、伊根に着くと地元漁師の漁船に乗せてもらう。

自然に抱かれた人々の営み

写真2、海に面して舟屋の並ぶ風景

外海から、先ほど見た青島を再び眺める。椎の森が海に影を落とし、この辺りが魚の宝庫であることを実感する。その内陸側は深く大地をえぐるかのように内海となる。内海は、前島である青島が外海の高い波をいつの間にか静寂の水面に変化させていた。青島と海、背後の山々、それら自然と人のいとなみの場をつくりだす空間が掛け合うように、舟屋のパノラマが内海の水際に連続する(写真2)。伊根の集落は日本海側では珍しく、南に海、北に山を配することから、日を浴びた明るい風景をつくりだす。船の移動とともに、日の光をたっぷりと浴び、さまざまに表情を変化させる。この幻想的な風景を体験すると、やはり海が伊根の表玄関だと知る。

現在、伊根には質の異なる二つの道が同居する。一つは、舟屋と母屋の間を縫うように八つの地区をくまなく通り抜ける、昭和7(1932)年に整備された新しい道である。伊根に入る時、不審に感じた道がそれにあたる。この道を地元では「ニワ道」と呼ぶ。どうしてなのか。それは、山にも海にも開くことが難しい自然環境により、独特の空間をつくりだしてきた仕組みと関係がありそうだ。

写真3、慈願寺から見た風景

いま一つは、急な斜面に山側から海に向かって、あるいは等高線に沿って延びる道である。こちらのほうは古くからあり、前者は集落から寺社へのアプローチの道で、海からのランドマークを誇示する寺社の屋根に向かって階段状の急な坂が延びる。後者は海が荒れた時に集落と集落を結ぶ。内海の船上から見えた坂の途中には、山へと入り込む路地が枝分かれし、この要所にいまも使われている井戸が確認できる。井戸のある場所から海のほうへ振り返ると、内海に向かって通された路地の先に、海の青さが目に飛び込む(写真3)。旧道はさらに路地を延ばし、山と海を結んでいたのだ。

写真4、祭りの行われる空地

祭の時、参道から檜舞台の海に出てパフォーマンスをする。地上では神輿が歴史を積み重ねた濃密な空間を巡る。「ニワ道」を辿ることで各戸が身近に祭と一体化する。道と道が出合うちょっとした空地で祭を繰り広げる(写真4)。単に車のすれ違える広い道路が整備されたわけではなかった。変化のなかに、伊根独自の仕組みをより活性させてもいることに驚かされる。

共労するくらしのペイジェント

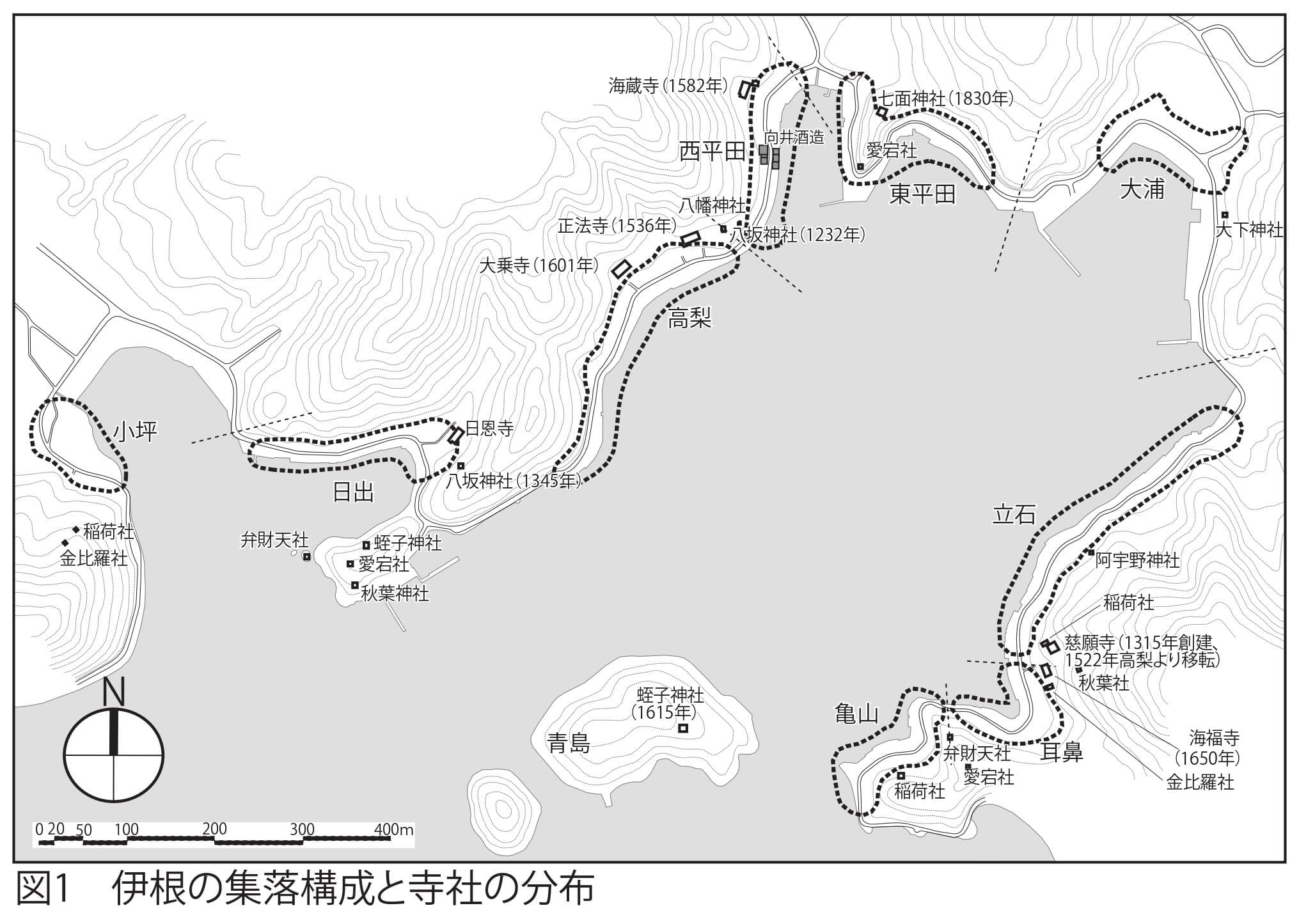

図1、伊根の集落構成と寺社の分布

現在八つの地区で構成する伊根のはじまりは、高梨(亀島村)とされる。亀島村と平田村の村境にある貞永元(1232)年創建の八坂神社が二つの村祭の場となる。神社を共有するのは奇異に感じるが、村の発生起源が同じであれば無理からぬことだ。江戸時代の初め頃までには、亀島村(高梨)と平田村、そして八坂神社を村社として分社した日出村が「伊根三ヶ村」と総称されるようになる(図1)。

亀島村は、後に内海の対岸に高梨から立石、耳鼻、亀山に集落を拡大する。明治期の小学校の成立と展開の様子を探ると、これらの村々が辿った経緯と重なる。伊根では、明治5(1872)年の学制発布を受けて、翌年に亀島・平田・日出が連合して、八坂神社に隣接する高梨の大乗寺(1601年、真言宗から日蓮宗に転宗)を校舎とする。近代の学校教育がはじまる。小学校は後に三つに分かれ、高梨の他に、日出と合同して平田に、そして後に立石・耳鼻・亀山に置かれた。

伊根の海では、江戸時代から鰤漁が中心となる。昔の漁法は麻縄の刺網を使い、各戸が個別に漁をしていた。16世紀の終わりころには、「鰤運上」のはじまりとともに、丹後を制圧した越中を支配する細川氏から越中網を使った集団漁撈の手法が伝えられた。その時、漁撈も個から集団に変化する。亀島村は高梨と、内海を隔てた立石、耳鼻、亀山の四地区が独自に個別集落を形成する一方、漁撈を介した共同体を構築する。

漁法の集団化は、さらに伊根の自然環境と結びつく。内海に迷い込んだ鯨を亀島村の漁民が総出で外海への逃げ道を絶ち、集団で囲い込み、追い詰めるダイナミックな漁を展開する。目を見張る伊根の鯨漁は、長い共同体の歴史を維持してきた具体像として表現されたのだろう。

町並みの進化

写真5、海側に位置する舟屋と蔵

伊根は、1932年の道路拡幅工事の時、土蔵、米蔵、舟屋を海側に移動させた(写真5)。戦後になると、建物の建て替えが促進する。江戸時代の建物が少ないだけでなく、母屋と舟屋の半数近くが戦後に建てられた。ただ、地元の人が「ニワ道」と呼ぶ不思議な名前の新しい道は一挙に敷地内の生活空間の中央を貫いたわけではない。母屋、庭、蔵、舟屋で構成される敷地内空間のあり様は健在だった。

写真6(上)、生活がにじみ出るニワ道 写真7(下)、ニワ道を挟んで建つ母屋と蔵

日の光をたっぷりと浴びたこの道は、旧道と違い、村落を越えることがなかった。網を干したりする私的な「庭」のように、あるいは集落内でのコミュニケーション伝達のツールとして、お互いの敷地内の庭を連続的に結びつけ、「ニワ道」に発展させた。この道を歩くと、今も小魚や畳などを干す風景に出会う(写真6)。同じ日本海に位置する三国の通り土間とは異なる。山裾がすぐ海に迫り、平地がほとんどない、厳しい自然条件から発想された独自の敷地内空間を生み出したように思う。しかも、「ニワ道」があることで、母屋から水際にある蔵と舟屋を空間的に連続させることも可能にしている(写真7)。

伊根を訪れると、舟屋のある風景にあまりにも心を奪われがちである。しかし、伊根がより伊根らしくあり続けてきたのは、一戸一戸が独立して成立する舟屋の存在とは異なる、海に向けられた建築群の一体感、村を支える神と水に誘う旧道の存在感、個と全体を有機的に結びつける「ニワ道」の自在感があったからにほかならない。それらの空間には、複雑な自然と暮らすとともに、自然と折り合う共同体のやわらかな根が組み込まれている。だからこそ、伊根は近代という猛烈な波に飲み込まれて個性を失ってきた多くの都市や町の生き方とは違う。変化しながらも伊根らしい空間の魅力をさり気なく、それでいて力強く維持し続けることができたのだといえる。

この記事を書いた人

岡本哲志都市建築研究所 主宰

岡本哲志都市建築研究所 主宰。都市形成史家。1952年東京都生まれ。博士(工学)。2011年都市住宅学会賞著作賞受賞。法政大学教授、九段観光ビジネス専門学校校長を経て現職。日本各地の土地と水辺空間の調査研究を長年行ってきた。なかでも銀座、丸の内、日本橋など東京の都市形成史の調査研究を行っている。また、NHK『ブラタモリ』に出演、案内人を8回務めた。近著に『銀座を歩く 四百年の歴史体験』(講談社文庫/2017年)、『川と掘割“20の跡”を辿る江戸東京歴史散歩』(PHP新書/2017年)、『江戸→TOKYOなりたちの教科書1、2、3、4』(淡交社/2017年・2018年・2019年)、『地形から読みとく都市デザイン』(学芸出版社/2019年)がある。