厳しい教義と思われがちな宗教にとっての「性」その実態は?

2021/09/18

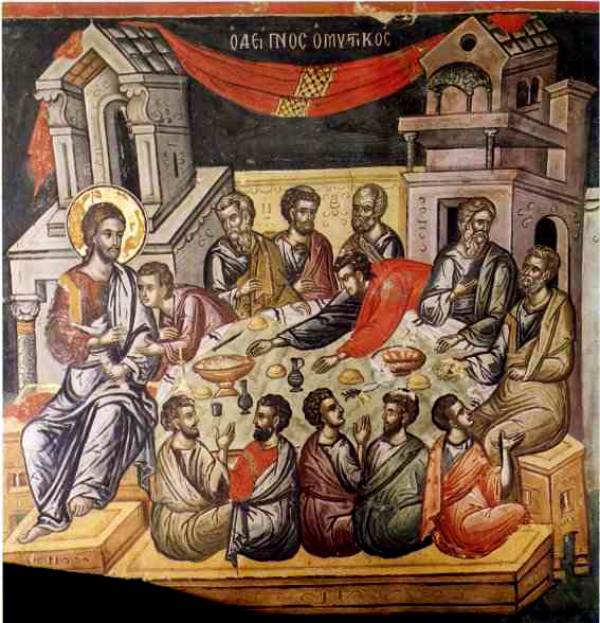

イメージ/©︎nikilitov・123RF

カトリックの聖職者5人のうち4人は同性愛者という調査結果

宗教にとって、いちばん厄介な問題。それは性であろう。世界の三大宗教のうち、聖俗の完全な一致を主張して、厳密な意味での聖職者を必要としないイスラム教を除けば、仏教もキリスト教も、性に関しては悪戦苦闘してきた。

もっとも同じキリスト教でも、後発のプロテスタントは基本的に妻帯を認めるので、性はあまり問題にならない。しかし、ローマ教皇を最高指導者にあおぐカトリックは、そうはいかない。性交渉を絶対に認めない教義でありながら、それが守られていない。

たとえば、ルネサンス時代の歴代教皇は、性に関してはまったくゆるく、異性愛も同性愛も横行していた。教皇に甥や姪がいる場合、ほんとうは実子だったケースもかなりあったといわれる。

ローマ教皇庁における世俗化の極みと評されるアレクサンデル6世(在位1492~1503)に至っては、複数の愛人とのあいだに、名前が分かっているだけでも10人もの実子がいた。

弟子に絶対的な禁欲を要請したブッダは3人の子持ち

ブッダ自身は、少なくとも3人の妻をもち、実子を得ている。しかし、悟りを開いた後、ブッダは弟子たちに絶対的な禁欲を要請した。

原始仏典によく出てくる「梵行」は「清らかな行」を意味し、性的な交渉を排除することが目的だった。ブッダの要請は矛盾するような気もするが、自身の体験に照らして、悟りを求めるうえで、性行為は障害になるとブッダは考えたのかもしれない。

インド仏教では、ブッダのこの要請は、13世紀の初頭にインド仏教が滅亡するまで、かたく守られたようである。

8世紀以降になると、性行為を修行に導入した後期密教が台頭するが、僧院の内部では、その実践は避けられていたようだ。したがって、後期密教が主張する実践法しか悟りへの道はないと信じる者は、僧院から離れ、戒律に縛られない在俗の行者というかたちで、性的なヨーガを実践していた。

男色と酒をやめられなかった東大寺別当を務めた僧「宗性」

ところが、日本仏教はおおむね戒律がゆるい、もしくは無視されがちな傾向がある。

たとえば、中世の仏教界では、同性愛は悪いどころか、むしろ推奨されていた。

典型例は、東大寺の宗性(そうしょう/1202~78)である。学僧として、現存するだけでも230種、451巻もの膨大な業績をあげ、当時、超有名人だった。それだけではない。その地位もすこぶる高く、東大寺の別当、つまり東大寺を統括する役職にまで登り詰めている。

その一方で、宗性は生涯にわたって同性愛に執着した。36歳のときに書いた誓文(起請文)は、全部で五箇条あるが、そのうちの第二条には「現在までで、(同性愛の相手を務めさせたのは)九五人である。百人以上にならないようにつとめる」、第三条には「亀王丸の他には愛童をつくらない」とある。そして、一生、この誓いをかたく守るとも書かれている。

要するに、多数の相手をつくるのはよくないので、今後はそうしないようにする、そして同性愛の相手は特定の少年だけにすると書かれているに過ぎない。そもそも同性愛が僧侶にとって悪いことだという認識は片鱗もない。

ちなみに、宗性は74歳という、当時としては大変な高齢に達しても、力命丸という愛童をかかえていたことが分かっている。

宗性は酒もよくたしなんだようだ。それも過度の飲酒癖があったらしく、禁酒の誓いも立てている。「12歳の夏に初めて酒を飲んで以来、41歳の今日まで、酒を大量に飲み、飲んでは酔って狂乱したが、今日を限りに断酒する」と誓っている。

この誓いによれば、飲酒そのものが悪にほかならないという認識にもとづいて、断酒すると述べている。同性愛を論じるときの、悪いのはあくまで多数の相手をつくることであって、同性愛そのものは悪ではないという認識に比べると違いは明らかだ。

ちなみに、断酒の誓いも、同性愛の相手を限定するという誓いと同じく、宗性は守れなかったらしい。この後も、酒を飲みつづけた証拠が残っている。

さらに、囲碁や将棋、もしくは双六を使った賭博に夢中になっていたことも判明している。

なぜ中世日本の仏教界は同性愛を許容したのか?

なぜ、「性」に対して厳しかったにもかかわらず同性愛はゆるかっ

その答えを追っていくと、東大寺、興福寺、仁和寺、延暦寺といった巨大寺院に、鎮護国家を職務として奉職していた官僧たちの間では、同性愛は、悪どころかむしろ実質的に公認されていた事実が浮かび上がってくる。しかも、高級な「文化」として奨励されていた形跡すら見出せる。

彼らに言わせれば、同性愛は絶対に必要にして欠くべからざる要素だった。なぜなら、同性愛がなければ、欲望のはけ口がなく、セックスのことばかりが気になって、ひたすら悶々。悟りを求めるどころではなくなってしまうから、職務をまっとうできない。ゆえに、「同穴のむつみ」は不可欠なのだそうである。したがって、立派な寺には、いい稚児を置いておくべきだという結論になる。

おい、おい、それが僧侶の言うことか!と思わず叫びたくなるが、これは歴然たる事実にほかならない。

モテモテ美少年だった親鸞の曾孫・覚如、交情を漢詩にした一休

同性愛の流行は、巨大寺院に奉職する官僧にとどまらず、鎌倉新仏教のなかにも浸透していた。

たとえば、親鸞の曾孫にあたる覚如(1270~1351)は、本願寺の基礎を築いた人物として有名だが、その覚如が少年のみぎり、同性愛の対象として大いにもてはやされたことを、自伝絵巻ともいうべき『慕帰絵詞(ぼきえことば)』に非常に詳しく述べている。

『慕帰絵詞』によれば、覚如は生まれつき容姿端麗、学才にも恵まれ、多くの僧侶たちから恋い焦がれられた。ついには、覚如をめぐって比叡山の宗澄、三井寺(園城寺)の浄珍、興福寺の信昭という当時よく知られていた高僧たちの間で、僧兵を動員して、この美少年を奪い合うという事態にまで発展してしまったらしい。

この間の事情を、覚如は、縷々というか、得々というか、自慢げに感じられるくらい、あけすけに語っている。そこには、俗人はともかく、僧侶にとって同性愛が戒律に抵触する、許しがたい行為であるという認識は微塵も見られない。

もちろん、覚如は、妻帯を主張した親鸞の末裔で、代々にわたり、本願寺を血統で継承する立場にあったから、後にちゃんと妻帯して子をもうけている。すなわち覚如は両性愛者だったことになるが、この点に関して気に病んだ形跡はない。

両性愛者といえば、やや時代は下るが、一休(1394~1481)さんで親しまれている一休宗純も女性と男性の両性を愛した。若い頃から売春宿に出没し、最晩年は、お森さんという盲目の美女と出会い、性愛の相手として寵愛した。

一休宗純/Public domain, via Wikimedia Commons

お森さんとの交情を、一休さんは得意とした漢詩に、「美人の陰(性器)に水仙花の香あり」と詠んでいる。また、「美人の婬水を吸う」とも詠んでいる。たいしたエロじじいぶりである。

その一休さんは、少年も愛した。「淫乱天然少年を愛す」と書きしるしている。

そこには、形式主義を徹底的に破壊しようとする精神が見てとれるかもしれないが、戒律を守らなかったという点では、中世の日本仏教を象徴しているともいえる。

この著者のほかの記事

「禅」から世界の「ZEN」へ――現代人にも大いに役立つ 釈宗演が残した「修養座右の銘」

ビジネスパーソンは要注意 瞑想、マインドフルネスによって陥る「禅病」の危険性

古代から中世の感染症対策は「寺院建立」か「まじない」か

この記事を書いた人

宗教学者

1953年、神奈川県生まれ。筑波大学大学院博士課程修了。専門は宗教学(日本・チベット密教)。特に修行における心身変容や図像表現を研究。主著に『お坊さんのための「仏教入門」』『あなたの知らない「仏教」入門』『現代日本語訳 法華経』『現代日本語訳 日蓮の立正安国論』『再興! 日本仏教』『カラーリング・マンダラ』『現代日本語訳空海の秘蔵宝鑰』(いずれも春秋社)、『密教』(講談社)、『マンダラとは何か』(NHK出版)など多数。