子どもを危ない建物に住まわせるな 「築年月」を気にするべき一番重要な理由

2021/07/16

イメージ/©︎morris71・123RF

要チェックの重要項目「築年月」

賃貸住宅を探す際、不動産ポータルサイトなどで広告を見ると、そこには家賃や間取り、駅徒歩分数など、さまざまなデータが列記されている。そのうち、最も注意を怠らずチェックしておくべき重要項目といえばなんだろうか? 私の答えは「築年月」だ。これは決して譲ることはできない。

大事なわが子を大学に通わせるために東京へ送り出す。その住まいを借り与える際、親が必ず気にかけておくべきデータとはなんだろう?

繰り返す。築年月だ。

なぜなら、これこそが唯一、賃貸物件広告に示される物件概要のなかにあって、その建物が建てられる際に適用された「耐震基準」を特定、またはその手掛かりにすることができる貴重なデータだからだ。

木造住宅の性能を分ける3つの耐震基準

耐震基準といえば、不動産や建築周りの仕事をしているプロなら誰でもその言葉を知っている。意味は単純で、地震の揺れに対し、「この基準以上の強さで耐えられる建物をこのように造りなさい」とする国による定めだ。

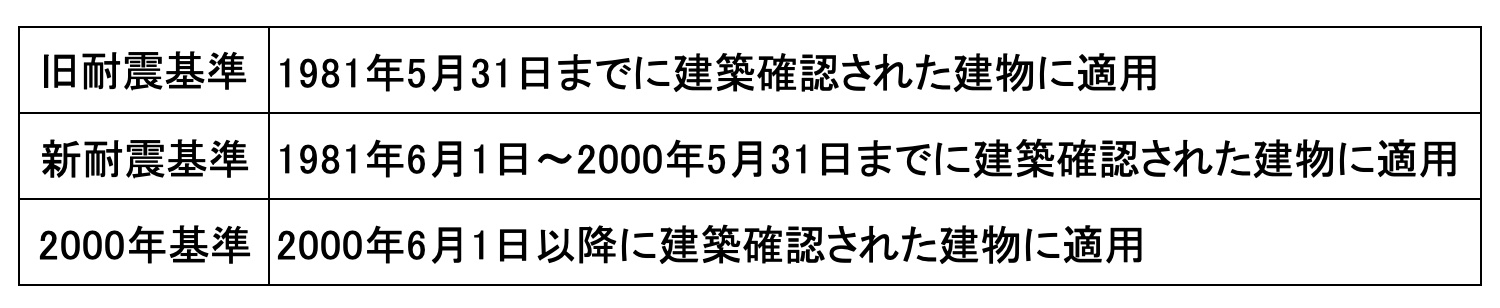

この耐震基準は、1981年に抜本的な改正を経て強化されたのち、木造住宅についてはさらに2000年にも内容が拡充されている。そのため、これら2つの年を境に耐震基準は、木造においては以下の3つに分かれるかたちとなっている。

なお、鉄筋コンクリート造などでは「新」が現行となり、2つに分かれるわけだが、当然ながら「旧」は地震の揺れに対し最も脆弱だ。対して、木造においては00年基準は最も強靭ということになる。

なお、上記で注意したいのは、「建築確認された」の部分となる。どの基準が適用されているかは建物が完成した日ではなく、建築確認年月日をもって判断することになる。

建築確認とは当該建築計画の合法性や、建物の性能が法に沿うかたちで正しく確保されているかについて、行政が着工前に事前確認する手続きのことをいう。実質上、建築許認可制度といっていい。

なので、工事に要する期間を考えると、例えば81年の秋以降などに完成した建物でも、建築確認日は5月31日以前となるケースが多数ある。すなわち、これらにあっては旧耐震基準が適用されているというわけだ。

過去の地震で分かった耐震基準による明暗

では、耐震基準の「旧」と「新」、さらには木造における「2000年基準」との間には、どれほどの性能の違いがあるのだろうか。このうち「旧」と「新」の差が、95年の「阪神・淡路大震災」での建物被害でまずは顕著に表れた。

同震災では、建物や家具の下敷きになっての窒息または圧迫によるものと見られる死者が、約4000人から5000人近い規模で発生しているが(調査・集計によって数字が異なる)、これらのうち多くの割合を旧耐震基準で建てられた住宅に住んでいた人が占めると見られている。

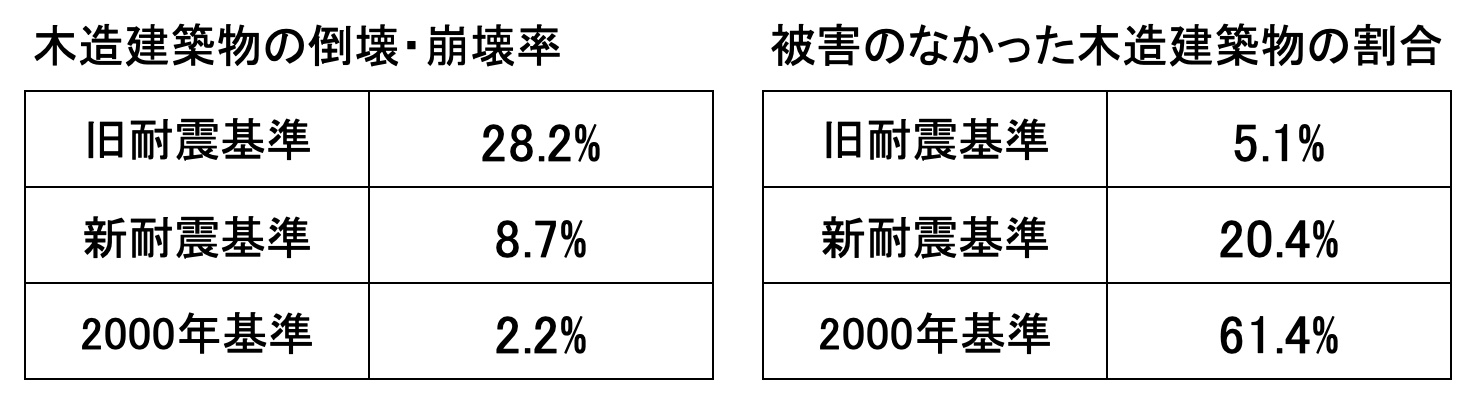

さらに、16年の熊本地震では、「旧」「新」「2000年」3つの基準による家々が混在して建つ地域が、震度7の激しい直下型の揺れに襲われたことにより、耐震基準の違いが明暗を分けた実態がより鮮明となっている。

表:熊本地震における建築物被害

出典/国土交通省・国土技術政策総合研究所「熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会 報告書」

このとおり、旧耐震基準(調査報告上の正しい括りは「建築時期が1981年5月以前の建物」)での倒壊・崩壊率と、00年基準の「無被害」率が際立っている。改めて、耐震基準に注目することの重要性が示された格好だ。

築古物件を耐震改修せず、表面だけを「おしゃれ」リフォームするオーナーの罪

さて、ここで長年賃貸住宅市場の周りで仕事をしている私の日頃からの想いを差し挟みたい。

新耐震基準、または00年基準に沿うか、あるいはそれ以上の性能となるよう正しく耐震改修されている場合を除いて、旧耐震基準による建物での賃貸住宅経営は、もう行うべきではないと考える。同じ声はすでに10年以上前から不動産関連業界の一部から聞こえてきてはいるが、賛同の声が響いてくる様子はなく、ほぼかき消されている状態だ。

しかしながら、そうこうしているうちに、新耐震基準さえ今年をもって40年の歴史を重ねることとなった。

旧耐震基準の建物は、「旧」であるだけでなく、間もなくその全てが築後40年を超え、ほぼ老朽物件と化してしまうことにもなるわけだ。そこで見回すと、東京のいわゆる木造住宅密集地域などでは、旧耐震の木造アパートがいまも多数現役で稼働している。

来たる次の首都直下地震など、巨大地震が起これば、これらの多くは倒壊または大破することになるだろう。

東日本大震災による家屋の倒壊/©︎yoshiyayo・123RF

そのあとは、阪神・淡路大震災の例が示すとおり、火災がその場を襲う可能性も少なくない。賃貸住宅の場合、これらは、中に閉じ込められたり、中で動けなくなったりした入居者=客を生きながらに焼く薪になる。そうした悲惨な想定から、賃貸住宅オーナーも、不動産関係者も、決して目を背けるべきではない。

ゆえに、耐震改修は省いたまま、旧耐震基準の築古物件の表面ばかりを「おしゃれに」リフォームし、入居者を募るようなプロジェクトには、まったく賛同できない。

あまつさえ、リフォームによってそもそも乏しい建物の耐震性をさらに損ねたり、リフォームしたことを根拠に、物件の築年月を実際のものではなくリフォーム時点のものに偽ったりするなどの行為は犯罪であると、ここではっきりと申し述べておく。

契約直前でやっと確定する耐震基準の別

では、賃貸契約において建物に適用されている耐震基準を見分けるためのポイントを記そう。

まずは広告だ。築年月の表示から判断、もしくは推測ができる。逆にいうと、さきほど述べたような、各基準施行日に照らして「旧」「新」「2000年」の別が微妙な場合は、広告からは判断がつかない。見極めるためには、当然突っ込んで尋ねた方がいい。

さらには、重要事項説明となる。建築確認通知書の交付年月日が81年5月31日以前の建物=旧耐震については、耐震診断記録(法令に定める正式なもの)があるか否か、ある場合はその内容について、宅地建物取引業者は入居希望者に説明する義務がある。

つまり、この段階で「旧」かそれ以降かまで判明することになるわけだ。「旧」であれば説明が行われ、「新」「2000年」であれば説明は省かれるかたちとなる。

ただし、重要事項説明は、そもそも契約を判断するために行われるものだが、実際には契約締結とセットになっている。通常の流れでは、上記はまさに土壇場でのプロセスとなる。加えて、広告での築年月表示についても、この段階では起こりがちなミスや、最悪の場合は前述したような捏造に遭う可能性もゼロとはいえない。

そこで、私からは国交省や関係諸団体にはこう提案したい。

耐震基準については、「旧」「新」「2000年」の別そのものが、正しく、早期に、迂遠なかたちをとらず国民・消費者に伝わるよう、早急に法令や広告表示規約の整備を進めてはどうだろうか。とりわけ、広告表示の義務化にあっては、危険な建物が更新・改修されていくための力強いあと押しともなるはずだ。

この記事を書いた人

コミュニティみらい研究所 代表

小樽商業高校卒。国土交通省(旧運輸省)を経て、株式会社リクルート住宅情報事業部(現SUUMO)へ。在社中より執筆活動を開始。独立後、リクルート住宅総合研究所客員研究員など。2017年まで自ら宅建業も経営。戦前築のアパートの住み込み管理人の息子として育った。「賃貸住宅に暮らす人の幸せを増やすことは、国全体の幸福につながる」と信じている。令和改元を期に、憧れの街だった埼玉県川越市に転居。