能登のために動こう。ウチコミ!への物件掲載で被災地に義援金を

2025/04/07

能登半島地震の発生から1年以上が経つ。地震から8カ月後に被災地を襲った豪雨災害からもこの3月で半年になる。地形は急峻。三方を海に囲まれた細長い半島。そんな厳しいハンディを背負っての復興は道のりが長く、能登の人々のチャレンジはいまも続いている。能登を忘れてはいけない。われわれひとりひとりができることを探していこう。(文/朝倉 継道)

公費解体加速化プラン 県により改定

先般1月末、「令和6年能登半島地震に係る石川県災害廃棄物処理実行計画」いわゆる「公費解体加速化プラン」の改定版が同県より公表されている。当計画については、昨年8月に最初のものが策定されたが、県は今回内容を見直した。理由として、申請棟数が従来見込まれていた数を上回ったほか、昨年9月の奥能登豪雨の被害に伴う分も対象に加える必要が生じたことが挙げられている。なお、公費解体とは、地震等で被災し、損壊した建物を自治体が文字どおり公費によって解体し、撤去することをいう。以下に現状を記していこう。本年1月末においての進捗状況となる。

解体率は約44% 達成率は100%超

まずは全体の数字となる。「解体見込棟数39,235棟のうち43.6%にあたる17,112棟の解体が完了」となっている。このうち15,761棟が上記の公費解体によるものだ。そのうえで、計画では1月末での累計は16, 602棟であったため、達成率は103%とされている。なお、予定では全ての必要な解体が終わるのは今年の10月となる。それに向け、現在、ペースはかなり加速しているようだ。奥能登豪雨の翌月となる昨年10月以降の単月での達成率は、同月が112%、11月が137%、12月が138%、年が明けて1月が121%となっている。

市・町別の解体率を挙げていこう。数字の大きい順に「珠洲市59. 3%」「穴水町 59. 2%」「輪島市40. 6%」「能登町 39. 5%」「志賀町38.4%」「七尾市 27.5%」(その他43. 4%)となっている。ほぼ6割の珠洲市、穴水町に対し、3割に満たない七尾市と、自治体によって差が開いているのが現状だ。ただし、一旦自費で費用を立て替える「自費解体」となると、七尾市が305棟完了で最も多く、志賀町の227棟がそれに続いている。

拡充が進む廃棄物処理体制

災害廃棄物の処理状況を見てみよう。多くの建物が損壊するような大規模な災害では、それらの解体、撤去が進むごとに膨大な量の廃棄物が積み上がっていく。そのため、各自治体においてはこれらの処理がさらなる大仕事だ。石川県では、現在、能登半島地震と奥能登豪雨によって生じたこれらを410万トンと推計している。そのうえで、113万トンの処理が昨年12月末時点で完了したとされている(暫定値)。これは、割合にして27.6%にあたる。事前の計画では、当時点での処理率は28%ということで、進捗は予定通りといっていい。

ちなみに、今回の地震と豪雨によって生じた廃棄物の総量は、とても地元自治体のみでその処理が賄いきれるものではない。そこで、西は大阪府、東は新潟県、東京都、南は愛知県、三重県にまで及ぶ広い範囲にわたる各都府県で、自治体や民間の施設がこれをサポートしている。能登のがれきや木くず、コンクリートがらなどを処分、または再利用するため、これら各地の自治体および民間の処理施設や再生利用施設などが稼働中だ。また、これに伴う廃棄物の輸送体制については、陸上運搬車両が1カ月当たりで昨年8月は1.3万台だったものが、12月には2.2万台に増強。本年4月にはさらに2.9万台に増やされる予定となっている。さらに、海上運搬船も従来の1隻が昨年12月からは3隻に増加。鉄道コンテナも、横浜市、川崎市からの37基に加えて東京都が整備する最大100基を借り受ける予定が組まれるなど、順次、拡充が進んでいるところだ。

類例のない特異な災害

以上のとおり、能登の復旧は、公式な数字等を見る限り目下尻上がりの勢いで進んでいる。心配されるのは、数カ月後に迫る今年の梅雨の時期や、その後の台風シーズンにまたしてもこの地に災害が生じないかだが、そういった不運がなければ、被災した建物の解体は前述のとおり秋には終了し、追って来春には廃棄物処理の完了も報告されるだろう。あるいは、後者は早ければ年内の線もあるかもしれない。ともあれ、能登を襲った地震と豪雨、複数の大災害からの地域の立ち直りは、その時点で最初の一段落を迎えることになるわけだ。

そこで、振り返りたい。改めて感じるのは、今回の能登半島地震における地震災害としての類例のなさだ。その地理的条件が特異といっていい状況を被災地域にもたらしている。たとえば、16年の熊本地震のことを思い起こしたい。この地震で、中心的な被災地となったのが熊本県益城町だ。関連死も合わせ45名の死亡を含む多数の人的被害や、約6,200棟もの家屋(住家)の全半壊が生じている(益城町震災記録誌)。

その益城町だが、町域の東南部分には山が連なるものの、市街は平野部に広がる台地に位置している。そのため、道路は各方面から多数が延び、外部からの救難、援助が得られやすい。加えて、西隣には災害対応の拠点となる県庁所在地にして九州有数の大都市熊本市が接している。県の空の玄関である熊本空港は益城町にあり(空港ビル部分が町域内)、その名を冠した高速道路のインターチェンジも置かれているのはこの町だ(益城熊本空港IC)。実に、不幸中の幸いとして、復旧・復興が進めやすいロケーションに益城町は恵まれていたといえるだろう。

一方、能登だ。今回の震災で死者数が突出するなど、最も甚大な被害に見舞われた輪島市と珠洲市は、半島北側の先端部に位置している。加えて、両市に次いで被害の大きかった能登町、穴水町、志賀町、七尾市は、半島北部から中央部にかけての“渡り廊下”部分に広がる町だ。そのうえで、今回の地震ではこれらを結んで海岸線や内陸を走る道路が広い範囲にわたり寸断された。このことは、まるで人の手足の末端に延びる血管が二の腕や腿で断ち切られたかのようであり、これこそが、今回の震災においての根底的な不幸の源だったといえるだろう。

そのため、能登半島地震においては、熊本地震における熊本市や、阪神・淡路大震災における大阪市同様、震災対応の拠点となるべき金沢市と、半島の奥に広がる中心的被災地との間が隔絶された。金沢と能登の間は、半島先端部までだと道路距離にして約140㎞と、そうでなくとも遠いのに、これがさらに絶望的な長さになった。

そのうえで、地震は真冬に起きている。この時期の日本海の荒波と北陸の重たい降雪が、能登と他の地域との隔絶にさらに輪をかけたことについて、たとえば関東に暮らす筆者などは当初なかなか実感がしにくかった。

そうしたことから、震災後しばらくの間、能登は、助けに行きたい人がそこに行けず、助けを呼びたい人が呼べないジレンマの地となった。なおかつ、そのことによる焦燥といら立ちが、現地のみならず、一時は日本社会全体をも覆った様子をわれわれは昨日のことのように覚えている。

おそらくは、今回の能登の震災ほど、社会が「わるものさがし」に夢中になった被災例は近来においてないだろう。復旧や援助を妨げる悪意や瑕疵がどこかに潜んでいないか、われわれは興奮の中、一時息を荒らげ、両目を血走らせてしまっていた。

加えて、道路が少しずつ復旧しても、傾斜が3%未満の土地が全体の14.2%しか存在しないとされる能登半島の険しい地形は(能登地域半島振興計画───石川県・富山県)、われわれの生半可なアプローチをそう簡単に許してはくれない。具体的には、多数の人間を寝泊まりさせる場所や施設を能登では容易に新設し得ない。そのことによるさまざまな障害、および時間的ロスや人的疲弊は、まさに地域の宿命として現在も続いている。

能登には、目下県内外の各地から解体事業者が集まり、冒頭の作業を進めているが、一部報道等によれば、そのため長時間をかけて金沢から半島先端部の現場に通ったり、さもなくば現地の半壊した家に住み込まざるをえなかったりする作業員もいるらしい。

そのうえで、仕事が始まれば、彼らは廃棄物の仮集積場を目指し渋滞するトラックの車列の中、長い順番待ちを耐え忍ぶ。彼らのそんな苦闘が、おそらくは現在軌道に乗ったと思われる能登の復旧活動を支えているわけだ。

もちろん、そうした現場から絶え間なく生じてくる予期しえない課題に対し、逐次対応し、対策を講じていく各自治体の行政にあっても、われわれは改めて深い敬意を感じざるをえない。

「ウチコミ!」でも活動を展開中

能登半島地震という類例のないかたちの災害と、そこに加わった奥能登豪雨による被害について、われわれの社会がどこまでこれに対応できたのか、あるいはできているのか、その評価は少し先の未来の目をもって行うしかないだろう。対して、いまはまだ社会の視点があやふやな時期だ。行われていることがベストに見えたり、あるいは逆のミニマムに見えたりする。行政の示す目標も、これを意欲的なものと見るか、ことさら低いハードルと取るか、ほどほど無難な線に沿った消極的なものと感じるかで評価は違ってくる。また、そうした論評は、結局のところあとで結果が示す現実をわれわれが知るまでは予断にすぎないのが、世のなかにおいての常といえることだろう。であれば、われわれはこうした心労をいまは避けておくのが賢明だ。すなわち、いまある事実はひとつにすぎない。災害という不幸は、容赦なく不公平に人々を襲ってくる。能登では、重い地理的なハンディを背負った人々が、2度の自然災害からいま懸命に立ち上がろうとしている。われわれは能登を忘れてはいけない。ひとりひとりが、自分にできることを探していこう。

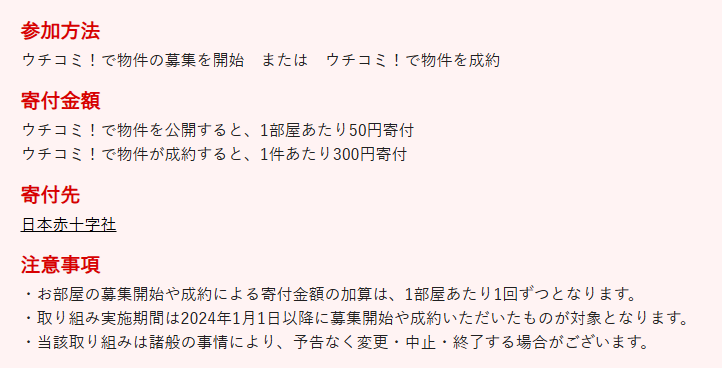

なお、「ウチコミ!」では、賃貸オーナーが物件掲載および成約した際、これを義援金の寄付につなげる活動を昨年スタート、現在も継続中だ。

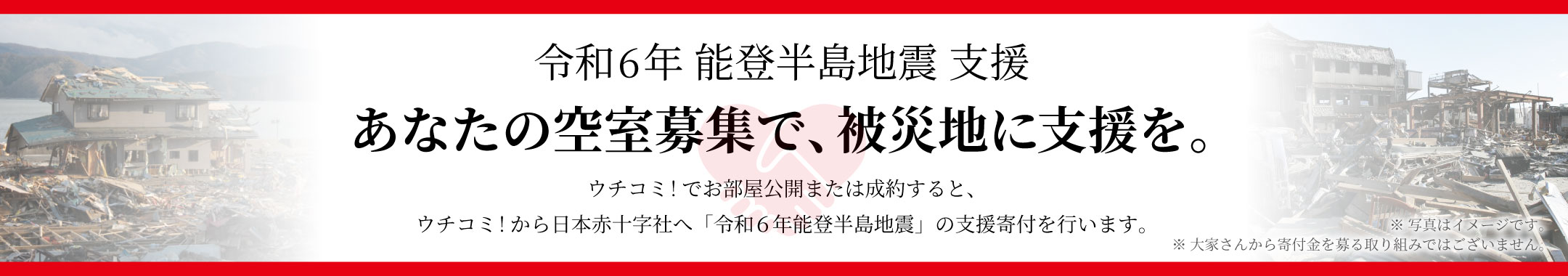

ウチコミ!では現在、2024 年1月1日に発生しました石川県能登半島を震源とする地震により甚大な被害が発生していることを受け、被災地の支援のための寄付を行っております。

オーナー様が物件を公開したり成約したりするたびに、株式会社ウチコミから寄付する金額が加算されます。

※オーナー様から寄付金を募る取り組みではございません。

2024年の1年間、皆さまのお取り組みを賜り、総額515,100 円を日本赤十字社へ寄付させていただきました。

ご協力いただき誠にありがとうございました。

引き続き、皆さまのさらなるお取り組みをお待ちしております。

この記事を書いた人

賃貸経営・不動産・住まいのWEBマガジン『ウチコミ!タイムズ』では住まいに関する素朴な疑問点や問題点、賃貸経営お役立ち情報や不動産市況、業界情報などを発信。さらには土地や空間にまつわるアカデミックなコンテンツも。また、エンタメ、カルチャー、グルメ、ライフスタイル情報も紹介していきます。