新たな住宅セーフティネット制度の驚くべき現状と子育て世帯への支援制度

2021/10/11

少子高齢化、人口減少、地方都市の過疎化や高騰する都市部の住宅価格。さらに空き家問題……。そして、収束の兆しは見えつつあるものの未だ予断を許さない新型コロナ。“住宅”や“住環境”について考えるだけでマイナスばかりが浮き彫りになる昨今、住宅弱者や賃貸住宅オーナーで不安を感じていない人は稀有だろう。日本はどこに向かっているのか。政策立案の研究を行ってきた国土交通省国土技術政策総合研究所 建築研究部長・長谷川洋 (はせがわひろし)氏に、セーフティネット制度の現状や子育て世帯への支援制度、これからの街づくりと建物再生などについて話しを伺い、前・後編の2回にわけてお届けする。

セーフティネット住宅の拡大にはオーナーと行政のつながりが重要

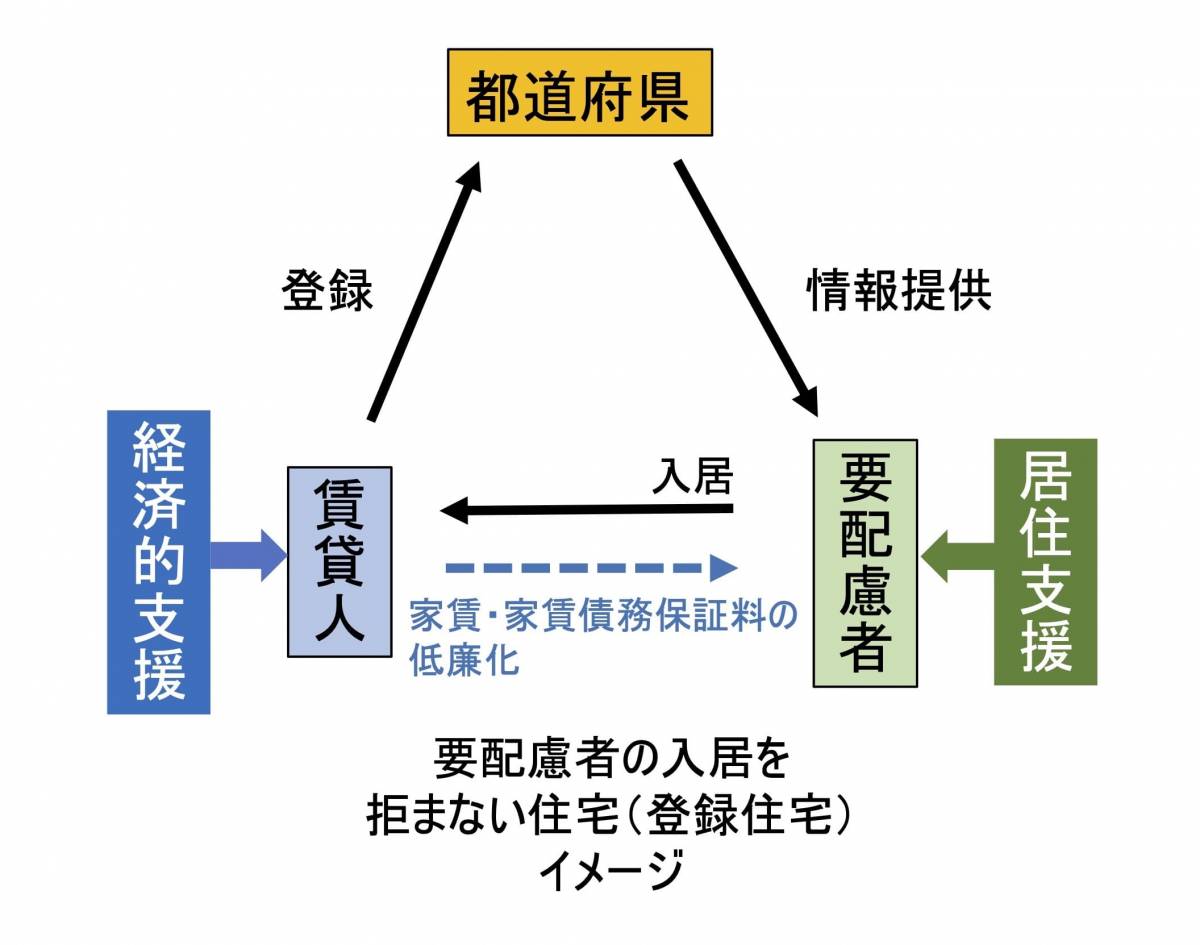

2017年10月に「新たな住宅セーフティネット制度」が施行されて久しい。この制度は賃貸人が、急増する高齢者、部屋を借りるのに苦労する障がい者や低所得者、シングルマザーなどの住宅確保要配慮者(以下、要配慮者)に向け、「入居を拒まない住居(以下、登録住宅)」として登録申請を行う。要配慮者は、「住宅セーフティネット情報提供システム」から部屋を検索し、賃貸人又は管理会社等に申し込むという仕組みであり、賃貸人は改修費などの一部や、要配慮者を専用に受け入れる登録住宅に低額所得者が入居する場合は家賃補助の制度が設けられている。

出典/セーフティネット住宅 情報提供システム

「新たな住宅セーフティネット制度について」を基に編集部作成

空き家も増加するなか、オーナーそして要配慮者にとっても画期的な制度だと思われたが、蓋を開けてみると登録は遅々として進まなかった。国は改正法施行3年半後の2021年3月までに17万5000戸を登録目標に掲げていたが、施行から2年経った時点では2万戸にも及ばず目標の11%だったという。その内訳も1社(ヴィレッジハウス社)が、全戸数の約7割、約1万5000戸を登録している状態だった。しかし、改正から丸4年を目前にした現時点(21年7月末時点)での登録戸数は、なんと50万1200戸。進まなかった登録住宅は、一気に目標をクリアしたかのようにみえた。

この極端な急増に何があったのか。牧田司氏の記事によれば、その理由は、大東建託パートナーズによる登録申請があったためだという。現在、全体総戸数の約9割が、大東建託の物件という状態だというのだ。

登録住宅が増えることは願うべきことではあるが、これでは、セーフティネット住宅=大東建託住宅と言える状態ではないか。そもそもこの制度は、個人のオーナーが利用するには難しい仕組みなのだろうか。長谷川氏はこう話す。

「既往の調査において、所有物件を要配慮者に貸すことが一定割合のオーナーに拒否感があるということが明らかになっています。そういう方々の不安をいかに解消し、適切な住宅をより整えていくのがこれからの方向性と考えています」

住宅確保要配慮者の入居に対する賃貸人の意識

出典/(公財)日本賃貸住宅管理協会

「平成30年度家賃債務保証業者の登録制度等に関する実態調査報告書」を基に編集部作成

助成のための諸条件の緩和、入居後のフォローをアップデートしていかないと、個人オーナーは手が出せない状況といえるようだ。

「『新たな住宅セーフティネット制度』は、オーナーと行政がつながって作っていくものであり、オーナーに単独で頑張ってくれという制度ではありません。地方公共団体や居住支援法人、NPO法人などと協力し事業を進めていく仕組みであるべきです。どうしてよいのか分からない、誰に聞いたらいいのか分からないと与えられることを待つのではなく、行政の窓口に相談し、協力してこの制度を広げていってほしいと思っています」(長谷川氏)

20年12月、閣議決定された21年度の国交省の予算に「多様な世帯が安心して暮らすことができる住宅セーフティネット機能の強化」として1151億円が計上された。この莫大な予算が大東建託のために使われるだけでなく、空き家問題を抱える個人オーナーにも正しく開かれてほしいと切に願う。

自治体における空き家問題と子育て世帯への支援制度

総務省統計局発表の平成30年住宅・土地統計調査によると、空き家数は848万9千戸と過去最多となり、全国の住宅の13.6%を占めている。少子高齢化や人口移動の変化などを背景に、空き家数は増加の一途をたどっており、管理が行き届いていない空き家が、防災、衛生、景観などの面で、住民の生活環境に影響を及ぼすという社会問題も起きている。

空き家対策は、基本的に自治体と個人に任されており、「空き家バンク」といわれる情報サイトに自治体ベースで登録し、募集の窓口を設ける取り組みや、自治体独自のサイトや仕組みを作り、空き家問題に取り組むかたちが主流である。一例として、空き家の解体撤去費用の助成、リフォーム・改修費用、耐震改修費用、空き家の取得や移住のための助成費用などがあるが、地域の特色をもった多種多様な助成制度が増えている。

「自治体独自の取り組みとして、ニュータウンに住む高齢者が家族構成の変化や、身体的負担軽減のために引っ越す場合、自宅を改修して賃貸住宅や売却するための改修費用を補助する自治体も現れ始めています」(長谷川氏)

高度成長期における都市部のベッドタウンであったニュータウンや郊外の団地は、同世代の入居者が多く、高齢化が一気に進み活気を失っている。

国土交通省の調査によると、住宅団地は全都道府県すべてに所在しており約3000団地が存在しているという。そのうちの半分程度が築30年以上経過している。

子ども世代は団地から出てしまい、残った親世代の入れ替わりは頻繁ではないため、同じメンバーのまま高齢化だけが進む結果となっている。人が減ることによって、公共施設、教育施設の縮小、買い物施設の衰退も著しく利便性も街の魅力も低下する一途だ。

しかし団地とはいっても、郊外の庭付き、広めの戸建ては、新しい世代の子育て世帯に需要があるものとして、空き家問題や地域の高齢化の解消につながる画期的な支援制度として期待されている。

「住まい」で少子化をどこまで食い止められるのか

少子化、人口減少が国力の低下に直結するほど我が国の少子化問題は危機的状況である。少子化の要因は、経済的な問題だけでなく、時代が進むにつれて人々の価値観が変わり、独身時代を長く楽しみたいなどの理由や、女性の社会進出もあり、結婚(晩婚)や出産が大きく関連しているといわれている。そういった理由から、単身世帯などの小規模世帯が増え、居住面積も小さくなり、さらに人口減少も重なって「住まい」にもさまざまな影響が出てきている。

この社会問題を解決するために、「住まい」はどういったかたちでいい影響を与えられるのか。長谷川氏は次のように話す。

「子どもを産み育てやすい住まいの実現が政策目標になっていますが、住環境が出生率を上げることにどこまで寄与できるか、なぜ子どもを産まないのかという問題の解決につながるかは難しいところであり、むしろ、子育てや教育にお金がかかることが理想の子どもをもたない大きな理由という調査結果もあります。解決すべき課題がさまざまにあるなかで、我々にできることとして、少しでも安全・安心・快適に子育てできる住環境を整備しようとしている状況です」(長谷川氏)

問題は複合的であり、住まいの解決だけで結果が導かれることがないのは分かるであろう。そのうえで、少なくとも安心安全快適な住宅はどうあるべきか、住環境という観点から、子育て世帯、親子を地域でどう見守っていけるかが「今」必要だと感じ、長谷川氏は「子育てに配慮した住宅及び居住環境に関するガイドライン(案)」を作成したという。

安倍政権からうたわれている「女性が輝く社会」。しかし、女性が出産と育児を両立するためには、いくら夫側の育休理想論を語っていても大きな変化はない。現在のように、子どもを預けて共働きしにくい環境をどう変えていけるのか。進む少子高齢化、高齢単身者の増加、介護問題と我が国が抱える問題を総合的に解消する一つの手立てとして、各自治体で、「親・子・孫」を基本とする「三世代同居」の助成も進んでいる。

後編(これからの街づくりと待ったなしの“老朽化マンション”再生問題)へ続く――

この記事を書いた人

賃貸経営・不動産・住まいのWEBマガジン『ウチコミ!タイムズ』では住まいに関する素朴な疑問点や問題点、賃貸経営お役立ち情報や不動産市況、業界情報などを発信。さらには土地や空間にまつわるアカデミックなコンテンツも。また、エンタメ、カルチャー、グルメ、ライフスタイル情報も紹介していきます。