賃貸一人暮らしの水害対策。重要事項説明で「浸水する場所です」と言われたら…

2025/03/28

新居が水害ハザードマップの浸水想定区域に

この春、進学や就職などにともなって、新たに「賃貸一人暮らし」を始めることになった人も多いに違いない。

その中には、新居となる賃貸マンションやアパートが、水害ハザードマップの浸水想定区域にあることを不動産会社(管理会社・仲介会社)の担当者から知らされた人も少なくないだろう。

不動産取引を行う際、宅建業者が水害ハザードマップにおける物件の所在地を「重要事項」として説明することは、2020年8月28日施行の「宅建業法施行規則の一部を改正する命令」以降、義務化されている。

そこで、当記事では、そんな事実を知り不安を感じている人に向けて(もちろん感じていない人にも)、いつか身近に起こるかもしれない水害への心構えについて、ポイントをまとめていきたい。

水害は予測・予防しやすい自然災害

日本で起こりやすい大きな自然災害といえば、誰もが思い浮かべるのが「地震」、さらには「水害」に違いない。このうち、地震は前触れなく突然やって来るケースが多いが、水害は違う。台風の接近予報、線状降水帯の発生予測など、被害に結びつく情報を事前に得られやすいのが特徴だ。

つまり、水害は、地震に比べると被害を「予防」しやすい災害となる。あらかじめの準備や、先手を打った行動によって、被災から逃れられやすい。このことをしっかりとアタマに叩き込んでおこう。

賃貸一人暮らしの水害への心構え・5つのポイント

水害による被害を避けるため、賃貸一人暮らしをする人が心構えとしておきたい5つのポイントを挙げていこう。

1.情報の把握

いま述べたとおり、水害は事前に発生を予測しやすい自然災害だ。その特徴を活かすためには「情報」がカギとなる。災害が起こる前も、起き始めてからも、正確な情報を常にしっかりと把握することにつとめよう。

情報を得る手段として、主にはテレビ、ラジオ、インターネットの3つがある。このうち、災害時に起きやすい停電にもっとも強いのが、乾電池で動くラジオだ。充分な量の予備の電池とともに、携帯可能なサイズのラジオをぜひ1台備えたい。電池に加え、手回し(ハンドル)充電やソーラー充電といった災害時向けの電源機能も付いているモデルだとさらに心強い。

2.非常食、避難時の持ち出し荷物、防災グッズの準備

水害で街の機能がマヒし、家の中にあるものだけでしばらく生活しなければならなくなった場合のことを考えよう。さらには、自宅を出て避難所に移動するケースも併せ、そうした際に何が必要になるのかを想定し、普段から準備しておくことで、被災のダメージはその分軽減されることになる。

缶詰やレトルト食品など、調理が要らず保存も効く食料や飲料水、カセットコンロや簡易トイレ、給水所から水を運んでくるためのウォータータンク、電池式の照明器具など、いわゆる「防災グッズ」をひと通り揃えておくと安心だ。

3.避難場所や避難所、避難ルートを確認しておく

住んでいる地区の避難場所や避難所の位置、さらには自宅からそこへ至るまでの経路を知っておこう。地図上確認するだけでなく、実際に歩いてみることを強くおすすめしたい。災害時、水没しそうな箇所が途中にあるなど、最短経路が安全なルートではないケースも当然あるからだ。

ちなみに、行政などがいう「避難場所」は、災害から身を守るために一旦逃げ込む場所のこと。「避難所」は、自宅に戻れなくなった人が、一定期間、避難生活をするための場所だ。

4.自宅の周りを点検

ベランダやテラスに強風で飛ばされそうなものはないか、排水溝は詰まっていないか、など、一戸建ての持ち家に暮らす人が心配するのと同様、アパートや賃貸マンションに住む人も、気を抜かずに日頃から建物の周りに気を配ろう。

特に1階に暮らす人は、普段の雨の際、状況をしっかりと確認しておきたい。排水溝が溢れるなど、心配な点があれば、管理会社やオーナーに報告し、改善を依頼しよう。遠慮は要らない。災害時、もしも建物が水に浸かれば、最も大きな損害を被るのは通常オーナーだ。

なお、ベランダの排水口(あるいは排水溝)が詰まっていると、2階以上でも部屋が浸水することがある。プランターの土や落ち葉、その他ゴミなどを流さないよう、ぜひ気をつけたい。

5.家族との連絡手段等を共有

賃貸一人暮らしでは、親など、家族が遠くに暮らしているケースが多くなりがちだ。被災した際の連絡手段や、地域の避難場所・避難所の位置などを事前に共有しておけば安心だ。災害用伝言ダイヤルや、同・伝言板サービスの使い方を互いに確認し、体験利用もしておこう。

一人暮らしをしている子どもの安否が分からず、親が心配のあまり慌てて被災地に向かったり、憔悴し倒れたりなど、家族全体のリスクを増やすことがないようにしておきたい。

―――以上、賃貸一人暮らしに向けた、水害による被害を避けるための(あるいはできるかぎり小さくするための)ポイント5つを挙げてみた。もちろん、これらの多くが、水害時に限ったものではない。

災害時に人を惑わす「正常性バイアス」に注意

大型の台風が近づくなど、水害の可能性が高まる場面においては「正常性バイアス」に惑わされないよう、ぜひ心掛けよう。

正常性バイアスとは、身に危険が迫る中、

「きっと大丈夫」「前回もそうだった」「今以上の状況にはならない」

さらには、

「私は運がいいから」「洪水なんかには遭わないはずだ」

ネガティブな想定を否定したいがあまり、強いて自らを安心させ、落ち着きを得ようとする、われわれの多くにありがちな心の動きのことだ。

正常性バイアスに惑わされて水害から逃げ遅れ、命を失ったり、救助する人を危険に晒したりするよりも、

「早めに逃げ、避難が空振りに終わる方がずっと幸せなこと」

そんな風に考えよう。

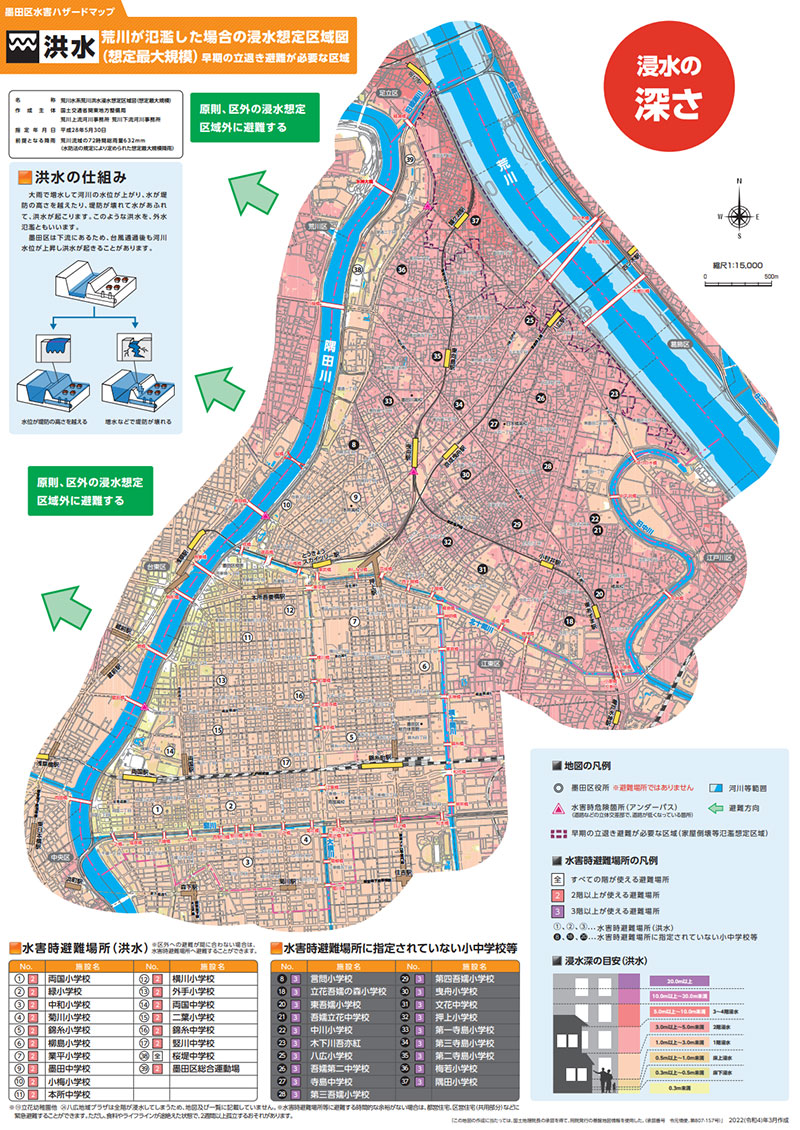

水害ハザードマップの例・東京都墨田区

水害ハザードマップの例を2つ挙げていこう。

まずは、東京都墨田区の現在(25年3月23日)公開中の「洪水ハザードマップ」だ(22年3月作成)。なお、このマップは、荒川が氾濫した場合の浸水想定区域を示すものとなっている。(ほかに墨田区の水害ハザードマップとしては「高潮」と「雨水出水」がある)

(抜粋・引用元―――「墨田区水害ハザードマップ(水害への備え)」)

見てのとおり、東京下町の魅力溢れるスポットが数多いことで知られる墨田区だが、そのほぼ全域が、浸水が想定される色付きのエリアとなっている。荒川と隅田川、2つの大きな川に挟まれつつ、海抜ゼロメートル地帯(満潮時の海面よりも標高が低い場所)も広範囲に広がる同区は、水害発生の際の被害がきわめて深刻な地域だ。

特に、マップの上部、東武線「鐘ケ淵駅」辺りは一面朱色に塗られている。ここは「5.0m以上~10.0m未満」の浸水が想定されるエリアとなる。建物の3~4階までが水に浸かる計算だ。さらに、少し南の「東向島駅」付近では「3.0m以上~5.0m未満」(ピンク)、やや浸水深が浅くなる「とうきょうスカイツリー駅」周辺でも「1.0m以上~3.0m未満」(肌色)が想定されており、いずれも徒歩での移動が叶うような状況ではない。

加えて、注目は左上の緑の枠に書かれた文字だ。「原則、区外の浸水想定区域外に避難する」とある。区内にいてはならないのだ。「区の外へ逃げる」―――これこそが、墨田区で荒川氾濫の危険が迫った際、命を守るため必須の行動となる。先ほどの正常性バイアスに心を絡めとられ、早め、早めの行動を怠っていたりすると、本当に大変なことになる。

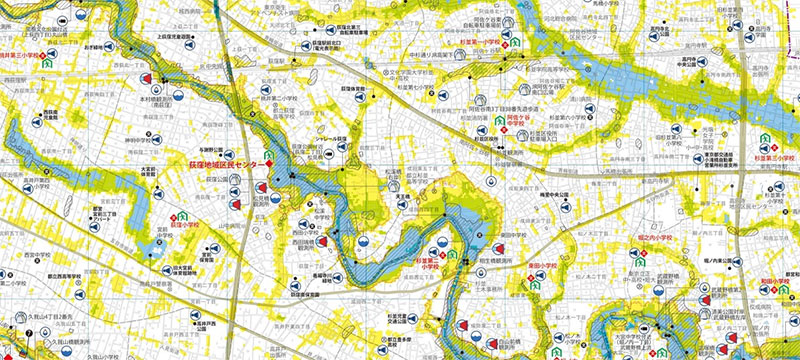

水害ハザードマップの例・東京都杉並区

次に掲げるのは、東京都杉並区が現在(25年3月25日)公開している洪水ハザードマップだ(24年7月更新)。なお、下記は全体ではなく、一部を切り取ったものとなる。

(抜粋・引用元―――「杉並区 わが家の水害ハザードマップ」)

先ほどの墨田区との大きな違いは、土地の標高が高い、いわゆる山の手に広がる同区では、浸水がほとんど想定されていない(あっても0.1m未満)白色の地域が広い範囲にわたり見られることだ。

それでも、上記マップ中心やや下寄りの善福寺川沿いや、右上近くの高円寺駅南側辺りなど、黄色や緑、水色で塗られた地域がかなり広がっている。これらは「想定最大規模降雨―――時間最大雨量153mm・総雨量690mm」の雨が杉並区全域に降った場合、それぞれの色が示す程度まで、浸水が予想されるエリアとなる。

すなわち、「黄色=0.1m以上~0.5m未満」「緑=0.5m以上~1.0m未満」「水色=1.0m以上~2.0m未満」となる。

よって、水色に塗られた地域など、「杉並区は全体に土地の位置が高いので水害は安心」とは、とても言えないことになるだろう。

ちなみに、いましがた挙げた高円寺駅南寄りには、実は暗渠となっている見えない川が存在する。桃園川という。一定以上の雨が降った際は、いわば、この流れが再び地上に現れる(?)ということになるだろうか。

都市部においては、こうした隠れた水害リスクが、ビルなどが建ち並ぶ風景の中、潜んでいることも少なくない。

(文/賃貸幸せラボラトリー)

【関連記事】

賃貸デビューする人は必読!「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」

内見で気付こう。暮らしにくい部屋、使い勝手の悪い部屋

仲介手数料無料の「ウチコミ!」

この記事を書いた人

編集者・ライター

賃貸住宅に住む人、賃貸住宅を経営するオーナー、どちらの視点にも立ちながら、それぞれの幸せを考える研究室