まちと住まいの空間 第41回 江戸~明治へとタイムスリップできる上野の坂道

2021/10/21

JR上野駅で降り、上野公園内を抜け、谷中の方に向かう。このルートを歩くと、途中に2つの「清水坂」がある。ただし、読み方が異なる。ひとつは「きよみずざか」、いまひとつが「しみずざか」である。

これから「江戸東京の古道と坂道」の話をシリーズで進めていく。連載第41回、シリーズ第1回目は2つの「清水坂」を中心に、上野台地にある上野公園から護国院に至る古道と坂道を辿る。

清水観音堂と清水坂(きよみずざか)に隠されている壮大な構想

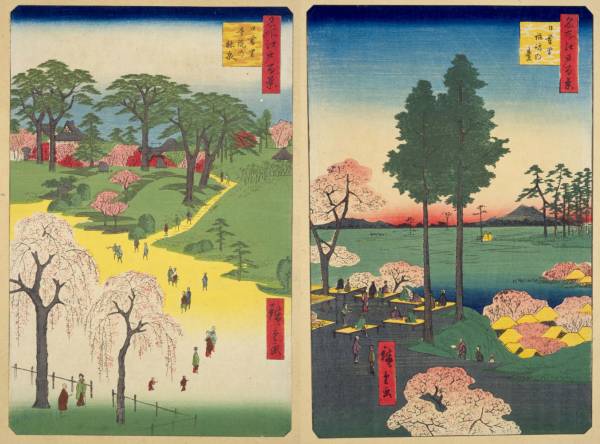

江戸時代の寛永寺は、最盛期に敷地面積が現在の上野公園の2倍以上もあった。その境内に建てられた主要な建物は、寛永期(1624〜44年)から元禄期(1688〜1704年)にかけ、比叡山延暦寺内の建物や京都にある名の知れた寺院を見立てることで建てられた。しかし、上野戦争(1868年)では寛永寺が主戦場となり、多くの建物が焼失し、江戸時代から現存する建物は少ない。

旧寛永寺境内にあって現存する最も古い建造物(創建年代が分かるもの)は、寛永8(1631)年建立の清水観音堂である。天海大僧正が京都の清水寺を見立てて建てたものだ。建立に際し、京都清水寺の義乗院春海上人が奉納した恵心僧都作とされる千手観世音菩薩像を安置した。

寛永寺の公式ホームページによると、清水観音堂ははじめ上野公園内の「擂鉢(すりばち)山」に建てられ、現在地には元禄7(1694)年に移築したと記してある。移転理由は、寛永寺総本堂となる根本中堂の建設が決まり、その工事に伴う移築という。だが、根本中堂が建つ場所は今の噴水広場の噴水があるあたりで、あまりに離れすぎている。

それだけの理由ではなく、もっと壮大な構想があった。

清水観音堂の移転は江戸城天守閣と寛永寺本坊正門(現在両太子堂敷地内に移築)を結ぶ軸の明確化であり、直接的な要因は根本中堂(1698年)完成の1年前(1697年)に建立された文殊楼(山門)の建設による(常行堂・法華堂は寛永4〈1627〉年に建立)。山門の建つその脇には清水観音堂がすでにあり、軸をつくる全体景観に絡みすぎ、あまりにも不自然な配置関係となるからだ。

再配置後の清水観音堂は、京都の清水寺を超えた見立ての段階に入る。ミニチュアでありながら本物以上の壮大さを導きだした。京都市街を一望できる京都の清水寺だが、琵琶湖は望めない。だが、上野の清水観音堂は眼下に不忍池(琵琶湖)と弁天島(竹生島)が望める。

清水観音堂から不忍池と弁天島を望む(2021年撮影)

本物を超える見立ての壮大さが見事に開花し、真似だけではない大きな飛躍があった。しかも、元の位置からでは不忍池が見えない。

清水観音堂の脇に設けられた階段状の坂は「清水坂(きよみずざか)」という。

清水観音堂の脇にある清水坂(2020年撮影)

寛永寺全体が見立てによってつくられた巨大寺院であることから、この階段の坂は京都にある現在は土産物屋が連なる清水坂をイメージしたものか。あるいは比叡山と琵琶湖を結ぶ巨大な架空の坂道であるようにも思えてくる。

では清水観音堂が移転する前の清水坂はどのようにイメージしたらよいのか。これは想像するほかないが、大名の回遊式庭園のように、京都清水寺周辺にある数々の坂をミニチュア化して「擂鉢山」に配していたのかもしれない。見立てであるから、数段の石段や長さが1、2メートルの小道として、本物の清水の舞台から音羽の滝に向かう石段、あるいは五条坂、清水坂、産寧坂と、さまざまな坂が折り込まれた風景を思い描ける。現在の上野公園を訪れ、移転する前と後の清水観音堂の場所を巡れば、想像する楽しさを満喫できる。

不忍池沿いの古道にかおる明治の趣

現代に戻り、清水坂を下りよう。

清水坂は、江戸時代に寛永寺正面入口の上野広小路側から緩やかに台地を上るメインの参道と合流する。桜の咲くころは大変賑わう桜並木、そのメインの坂をさらに上がると、韻松亭の手前左手で不忍池へと下る忍坂に出合う。忍坂沿いの斜面は木々が生い茂り、趣のある曲線を描く。下った先には不忍池が待ち受ける。

趣のある曲線を描く忍坂(2020年撮影)

不忍池を左に見て、上野台地際の崖下に沿って北上する道は古く、寛永期にはすでに通されていた。

図1/江戸時代の古道の変化

途中左手には水月ホテル鴎外荘(1943年創業)がある。ここは森鴎外(1862〜1922年)が「舞鶴」などを執筆した建物が一部保存され、当時にタイムスリップできる。鴎外が住んだ屋敷を手に入れた水月ホテルは、旧居とともに、庭に樹齢300年を超える榧(かや)の古木が残る。すでに成長していたこの木を鴎外が眺めたように、江戸時代へと思いがめぐる。

江戸時代、水月ホテルがある場所は寛永寺の御門主(東叡山目代、安政3〈1856〉年時点は田村権左衛門)の屋敷だった。樹齢300年の榧の木はそこに植えられていた。

明治に入って寛永寺が衰退すると、この屋敷を海軍中将となる赤松則良(1841〜1920年)が手に入れる。後に鴎外が住まう。

ちなみに、赤松は予備役となる明治25(1892)年まで千駄ケ谷の邸宅(本宅)におり、明治20(1907)年ころに建てたという静岡県磐田市見付の邸宅にその後移り住む。しかし、妻の貞が明治45(1912)年に亡くなり、独り身となった赤松は長男・範一(1870〜1945年)が住むかつての本宅に引き取られた。千駄ケ谷の家は関東大震災で倒破する。数年後に静岡の母屋を解体し、亡くなってからすでに10年近くの歳月が過ぎて、赤松の住み慣れた屋敷は東京に移築された。

森鷗外は、幕末の津和野藩に御典医の息子として生まれ、陸軍軍医としてドイツへ留学する。帰国した28歳の時、海軍中将赤松則良の長女登志子と明治22(1889)年に結婚し、上野花園町(現・台東区池之端三丁目)にある赤松の持家に住みはじめた。だが、登志子との結婚生活は1年ほどと短い。明治23(1890)年9月に登志子と離婚した鴎外は、本郷駒込千駄木町57(現・文京区千駄木一丁目23)に住まいを移した。

ホテルの並びには、昭和4(1929)年築の木造3階建看板建築、上田邸(旧忍旅館)がある。外壁はモルタルに目地を切ることで石壁のように見せる工夫が見られ、職人の技を彷彿させる。

職人の技を彷彿させる近代建築(2020年撮影)

これらの建築が残ることから、このあたりが昭和20(1945)年の東京大空襲を逃れたと分かる。現在の不忍通りを挟み、西側の池ノ端七軒町(現・池之端二丁目)の全域が焼失したが、東側の根津松永町(現・根津二丁目)、花園町(現・池之端三丁目)、清水町(現・池之端四丁目)は火災を逃れた。

次ページ ▶︎ | もう1つの清水坂 (しみずざか)別名 暗闇坂を歩く

もう1つの清水坂 (しみずざか)別名 暗闇坂を歩く

上田邸を通り過ぎた先は道が二叉に分かれる。

右に折れると、坂下から大きく左に湾曲する「清水坂(しみずざか)」と呼ばれる坂道となる。湾曲する坂の内側角にある煉瓦建築が坂の雰囲気を高める。

煉瓦建築が彩りを添える清水坂(2020年撮影)

この建物は明治23(1890)年に上野で開かれた博覧会(第3回内国勧業博覧会)で最初に走った路面電車を動かす発電所として建てられた。博覧会に持ち込まれた路面電車は、アメリカ(ブリル社)製の2両(500V、15HP、スプレーグ式電車、定員22名)を輸入したもので、450mを公開運転した。その後も、赤煉瓦の建物からは東京市街を巡る路面電車(市街鉄道)に電気を送り続けた。

清水坂をさらに上がると、左側は落ち着いた雰囲気の住宅地となる。この一帯は江戸時代に三河吉田藩の大河内松平家が2万坪近い広大な土地を下屋敷としていた。「知恵伊豆」で知られる、老中を務めた松平伊豆守信綱(1596〜1662年)が最初に賜った下屋敷である。敷地の形状を変化させながらも、江戸時代を通じて大河内松平家が土地を維持し続けた。

大河内松平家は、松平伊豆守信古(のぶひさ、1829~78年)が最後の三河吉田藩藩主だった。

鳥羽・伏見の戦いで幕府軍が敗れてから、信古は幕府を見限り新政府軍に加わる。家名も「松平」から旧姓の「大河内」に復姓した。明治維新(1868年)が過ぎ、信古は谷中にあるこの下屋敷で明治21(1888)年に死去するまで住み続ける。ただし、明治に入ると屋敷内に新たな道路が通る。広大な土地は分割された。

図2/明治10年代の地形と土地利用、『参謀本部陸軍部測量局5000分の1東京図原図』国土地理院所蔵より作成

この道を入った西側には「久松邸」と明治17(1884)年の地図に記された大きな屋敷がある。このころは、久松町にあった旧桑名藩久松松平家の上屋敷がすでに町場化し、築地の下屋敷は海軍兵学校となっていたことから、本宅を移したようだ。久松邸の他には、もうひとつ大きな屋敷が南側にある。地図に名が記されていないが、ここが信古の屋敷と考えられる。

信古が死去した明治21(1888)年以降は、屋敷の土地が細かく分割され、宅地化した。清水坂の西側にある街区の一角を東京日日新聞の記者であり、ジャーナリスト、評論家として名の知れた円地与四松(1895〜1972年)が手に入れる。昭和5(1930)年に、与四松は上田萬年(1867〜1937年)の娘・文子(1905〜86年)と結婚し、清水坂沿いの谷中清水町(現・台東区池之端)を新居とした。周辺はまだ空地が多く見られた時代、ここで生活をはじめた小説家・円地文子が暮らしの中で日々目にした清水坂を小説『妖(よう)』で描く。

清水坂のルート変更と新・旧2つの清水門

清水坂の右側はコンクリートの高い擁壁である。切り通したような坂の形状は自然の地形に即したものではない。現在、上野高校の敷地である擁壁の上は、江戸時代まで護国院の境内地だった。

現在の護国院(2016年撮影)

天海大僧正により東叡山寛永寺が開かれた時、護国院の本坊が寛永2(1625)年に創建され、寛永寺最初の子院となる。春日仏師の作とされる釈迦、その両脇の文珠と普賢を加えた三尊像を寛永7(1630)年に護国院の本尊としたことから、安置する釈迦堂が建立された。護国院は、この釈迦堂を管理する別当寺でもある。

最初の護国院の場所は、寛永寺本坊(現・東京国立博物館)の北側、4代将軍家綱(1641〜80年)が眠る徳川家霊廟(一之御霊屋)にあった(図1参照)。護国院の釈迦堂は壮大なもので、根本中堂が建てられるまでは寛永寺において最大規模の建物だったという。その後、隣接する土地(後の二之御霊屋となる場所)に移る。

5代将軍綱吉(1646〜1709年)が宝永6(1709)年に亡くなり、二之御霊屋が整備されることになると、護国院は再び移転を余儀なくされ、現在地に落ち着く。その敷地は都立上野高校、芸大美術学部(敷地の半分ほど)を含めた広大なものだった。しかし、現在は5分の1にまで敷地が縮小している。

「清水坂(しみずざか)」の名は、弘法大師ゆかりの湧水が近くにあったことから名付けられたとされる。地形から推測すると、現在の上野動物園の北端あたりの斜面から湧水が出ていた。寛永寺境内に入る南の門が設けられた時、湧水にあやかり「清水門」となった(図2参照)。

なぜ「暗闇坂」といわれるようになったか

元禄2(1689)年ころまでは、水月ホテル鴎外荘の向かいあたりに清水門があった。安政3(1856)年の絵地図からは、清水門も、寛永寺に入る参道も消えている。ただし、同様の場所に水路が通されており、かつては水路に沿い清水門から寛永寺に入る参道が延びていたと想像される。いまいちど元禄2(1689)年の絵地図から清水門の位置を確認してみたい(図2参照)。

向かいに「イナリ」(清水稲荷)の文字がある。左に湾曲する古道を絵地図上で辿ると、もうひとつの門「新門」が記してある。後に、この新門が清水門と呼ばれるようになった。安政3年の絵地図にある清水門(新門)は、元禄2年の新門と比べ位置を変えていない。だが、新門(新清水門)と清水門(旧清水門)の間のエリアは道の線形を含め大きく変化した。

元禄2年の絵地図に描かれていた「イナリ」は、根本中堂が建立された元禄11(1698)年に浅草にある駒形堂の南方に移る。元禄から宝永(1688~1711年)にかけては、寛永寺の北西部分、谷中側の寛永寺の寺域が拡張した時期だった。元禄11年に起きた勅額火事と宝永6年の5代将軍綱吉の御廟(常憲院廟)建設が大いに影響する。寛永寺北側の広大な土地が御廟となり、寛永寺の子院が再編されたことで、清水門周辺が変化した。宝永6(1709)年には護国院が松平伊豆守の屋敷に隣接していた法恩寺など既存寺院を取り込めて広大な境内地とする。

この時に、旧来の清水坂が護国院の境内地となったことから、護国院と松平伊豆守の屋敷の境界に新しい道が通された。緩やかにカーブしながら上がる古くからの坂が台地を切通すような急坂となり、清水坂の両側にある土地の形状も変化する。護国院の山門は新しい清水門側に設けられた。境内地はその坂に沿いフラットな土地に造成され、坂の側面が擁壁となる。護国院の墓地と三河豊橋藩主大河内家の屋敷の木立が鬱蒼とした薄暗い空間をつくりだし、暗闇坂と呼ばれるようになった。「清水」のイメージが薄れ、坂の形状が坂名となったようだ。現在は再び清水坂となっている。

【シリーズ】ドキュメンタリー映画に見る東京の移り変わり

①地方にとっての東京新名所

②『大正六年 東京見物』無声映画だからこその面白さ

③銀座、日本橋、神田……映し出される賑わい

④第一次世界大戦と『東京見物』の映像変化

⑤外国人が撮影した関東大震災の東京風景

⑥震災直後の決死の映像が伝える東京の姿

⑦関東大震災から6年、復興する東京

⑧昭和初期の東京の風景と戦争への足音

⑨高度成長期の東京、オリンピックへ向けて

⑩東京の新たな街づくり、近代化への歩み

⑪江戸と昭和の高度成長期への変貌(『佃島』より)

【シリーズ】「ブラタモリ的」東京街歩き

この記事を書いた人

岡本哲志都市建築研究所 主宰

岡本哲志都市建築研究所 主宰。都市形成史家。1952年東京都生まれ。博士(工学)。2011年都市住宅学会賞著作賞受賞。法政大学教授、九段観光ビジネス専門学校校長を経て現職。日本各地の土地と水辺空間の調査研究を長年行ってきた。なかでも銀座、丸の内、日本橋など東京の都市形成史の調査研究を行っている。また、NHK『ブラタモリ』に出演、案内人を8回務めた。近著に『銀座を歩く 四百年の歴史体験』(講談社文庫/2017年)、『川と掘割“20の跡”を辿る江戸東京歴史散歩』(PHP新書/2017年)、『江戸→TOKYOなりたちの教科書1、2、3、4』(淡交社/2017年・2018年・2019年)、『地形から読みとく都市デザイン』(学芸出版社/2019年)がある。