最澄1200年大遠忌、織田信長の焼き討ちから450年――比叡山の知られざる伝説

2021/10/16

良源墓所――鳴動する墓標

古来、比叡山には「叡山三魔所」と呼ばれる特殊な聖域が設定されてきた。

横川香芳谷(よかわかぼだに)の元三大師(がんざんだいし)こと良源(912-985)の墓所「元三大師御廟(がんざんだいしみみょう)」、東塔東谷(とうどうひがしだに)の「天梯権現(てんだいごんげん)」、横川飯室谷(よかわいむろだに)の「慈忍和尚廟(じにんかしょうびょう)」である。

良源の異名「元三」は、良源の命日が正月の3日だったことに由来する。ほかにも慈恵大師、角大師、豆大師の異名がある。

このうち慈恵大師は諡号(しごう)。角大師は良源が夜叉の姿に化して疫病神を追い払ったときの姿。豆大師は三体の豆粒のような大師像を表した絵であり、良源が観音の化身とみなされたことに由来する。このようにさまざまな異名をもつということは、良源がただならぬ人物だったことを物語る。

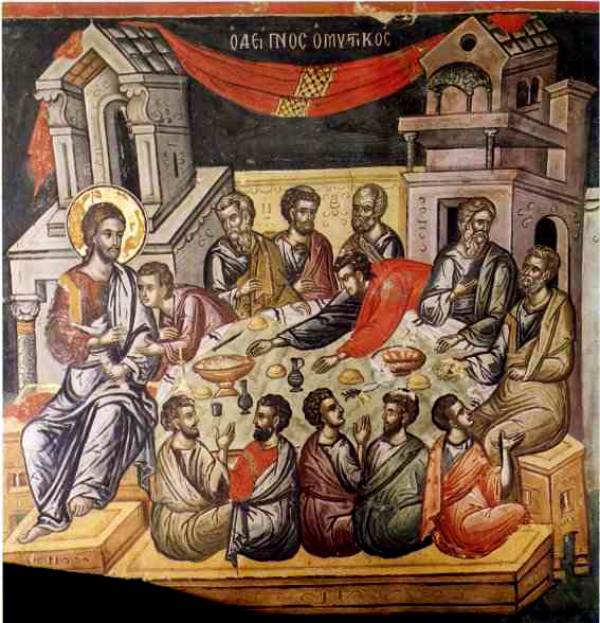

良源/Public domain, via Wikimedia Commons

歴史上の良源は第18代天台座主(天台宗の最高の位)であり、延暦寺中興の祖とたたえられる。そして、山下の「寺門(三井寺/園城寺)」に圧倒されていた「山門」の立て直しに成功したのである。

良源が成功した理由は、密教がもとめる理事二相、すなわち理論的知的な領域と、霊力を駆使する領域の、両方にわたる才能にめぐまれていたゆえだった。

教育者としても、大きな業績をあげた。

あまたの著作を残し、立派に育てあげた弟子も少なくない。『往生要集』をあらわして、浄土思想の流布に大貢献した恵信僧都こと源信も良源の弟子の一人である。

その墓所には、八角形の、正確には正八角形ではない四角柱の四隅に広い面取りを施した八面体という異様な石の卒塔婆が立っている。上にゆくにつれて細くなり、頂上には饅頭形の石が笠のように乗せられている。そして、古来一山に事ある時は、必ずこの墓標が鳴動すると伝えられ、「叡山三魔所」の筆頭に数えられてきた。

天狗を封じ込めた「天梯権現」

天梯(てんだい)権現は、天梯山または飛来峰とよばれる峰に、祠があり、仏道修行を邪魔する天狗の住所とも、琵琶湖の湖畔にあって、坂本方面から侵入してくる魔を防ぐために、霊力の強い天狗を封じたところともいう。ちなみに、坂本は比叡山を退任した僧侶たちが住んだ里坊が今も残されているので有名だが、そこから魔が侵入してくるというのも、考えてみれば奇妙な話だ。

この天狗は、比叡山と中国の天台山(中国浙江省東部)の間を自在に行き来していたとも伝えられる。あらためて言うまでもなく、天台山は、中国に法華経信仰を根付かせた天台智顗(538-597)が住まい、天台宗という宗派名の由来となった聖地である。

天梯権現の本地は虚空蔵菩薩とされる。つまり、虚空蔵菩薩の化身ということになる。虚空蔵菩薩は、その名のとおり、天空をつかさどる尊格であり、天狗といえば、空を飛ぶイメージがあるから、虚空蔵菩薩の化身にふさわしいとみなされたのだろうか。

そもそも日本では、魔という場合、多くは天狗を指していた。天狗という単語そのものは漢字で書かれるわけだから、むろん中国でつくられた。しかし、意味は流星のことであって、とくに落ちてくるときに大きな音を立てるものを指して天狗といった。

日本でも流星の意味で天狗をつかう事例は日本書紀にみられ、「あまつきつね」とよませている。ただし、流星の意味で天狗をつかうことは、こののちまったくといっていいほどなくなり、天狗といえば、もっぱら魔物的な存在を指すことになった。

なお、良源にも死後、天狗になって世を乱したという伝承がある。さらに、延暦寺の高僧だった尊雲(1308-1335)にも死後、天狗になって世を乱したという伝承がある。

尊雲はこの法号よりも、護良親王という俗名のほうがずっとよく知られている。楠木正成と並ぶ討幕の功労者だった親王は、足利尊氏と厳しく対立し、1335年の7月、28歳の若さで殺された。そのとき、素手の親王は、刺客の刀の切っ先を口で食い折るという凄まじい闘いの末に惨殺され、この世を去らざるを得なかった。こんな死にざまは、天狗になるはずだと私でもおもう。

慈忍和尚は一つ目一本足の妖怪になった?

慈忍和尚は、正式には尋禅(じんぜん/943-990)といい、良源のあとに、第19世天台座主となった人物である。父は右大臣の藤原師輔、母は雅子内親王という、きわめて高貴な出身だった。むろん、良源の弟子である。

生前はまことに立派な人となりで、座主の地位に就いても、修行をおこたらず、全山の範にされたと伝えられる。ところが、滅後、延暦寺の将来を憂慮するあまり、冥府魔道に身をおとしてしまう。

一つ目一本足の妖怪に変じて、夜な夜な境内を徘徊しては、戒律を犯す僧を、鉦を叩いて威嚇し、比叡山を降りざるをえなくしたという伝承がある。いまでも、東塔北谷にある総持坊の入口の軒下には、一つ目一本足の僧の絵がかかげられているが、これこそ慈忍和尚の変わり果てたすがただという。

こういう話が誕生した背景には、良源の活躍が比叡山延暦寺にもたらした功罪がうかがえる。

良源は一面で世俗の権力を比叡山にもちこむ結果となり、比叡山全体が世俗化の方向へと傾いたからだ。大野出『元三大師御籤本の研究―おみくじを読み解く』によれば、「おみくじ」の原型も、良源が考案したというから、世俗化の口火を切ったことは否定できない。

潔癖な尋禅はそれが嫌でたまらず、抵抗したものの、もはや世俗化の趨勢はとどめがたかった。憤懣をいだいたまま示寂したために、妖怪に変じたというような伝承が生まれたらしい。ひょっとすると、うっぷんが高じて、ひどい神経症にかかり、生前から異常な行動をしめしていた可能性もないではない。

この話は、あくまで「伝説」である。それにしても、良源といい、尋禅といい、平安中期の天台座主には、ふつうではない面がある。今流にいえば、オカルトの影がさしている。しかし、そういうところがなければ、当時の宗教界では生き残れなかったことも、疑いようがない。そして、比叡山もまた、その種の牙城だったのである。

延暦寺と酒のかかわり

ここからは、すこぶる俗な話になる。

「酒は税金を飲んでいるようなものだ」とよくいわれる。現行の酒税は、1キロリットルあたり、ビールは20万円(350mlでは70円)、日本酒は11万円、ウイスキーはアルコール分が40%だと39万円にもなるから、そういわれても仕方ない。ちなみに、酒税の総額は、近年では年間に1.3兆円以上に達する。

事情はいつの時代も変わらない。古今東西、禁酒が金科玉条のイスラム教を信仰している地域をのぞけば、為政者は酒に高い税金をかけて、収益を確保しようとこころみてきた。

とはいっても、徴税はそう簡単ではない。今も昔も、人々はなんとか酒税をまぬがれようと、いろいろな手練手管を講じてきたからだ。

逆にいえば、酒税をちゃんと徴収できれば、為政者にとってこれほどいいことはない。そこで、為政者もあの手この手をつかって、酒税の獲得につとめてきたのである。

では、問題――。

中世の日本では、いったい誰が酒税、そのころの用語でいえば「酒屋役」を徴収していたのか。なお、酒屋は酒を売って得た金品をつかって、「土倉」とよばれた金融業をいとなむ例が多かったので、一括して「土倉酒屋役」とも称されていた。

その答えは寺院や神社だった。

政権中枢があった京都の場合は、天台宗の比叡山延暦寺だった。もう少し正確にいうと、「山徒」とよばれ、高野山の行人と同じように、延暦寺の雑務を担当する下級僧侶が、徴収をおこなっていた。

この土倉酒屋役は、室町時代前期の明徳4年(1393)の段階で、年間に6000貫文、現在の金額に換算して9億円ほどに達した。9億円という金額は、現代の日本ではたいした額とは思えない。しかし、財政規模がいまでは信じられないくらい小さかった室町幕府にとっては、3大財源の一つにかぞえられるくらい、重要だった。

それはともかく、驚くべきは酒税の徴収を、延暦寺が担当していた事実である。仏教では「不飲酒戒」があって、酒を飲むことは戒律で厳しく禁じられていた。にもかかわらず、中世日本の仏教界において、その頂点に立っていた延暦寺が酒税を徴収していたとは、言語道断の事態といっていい。

もっとも、延暦寺を開いた最澄が、遺言にあたる文書のなかで、「酒を飲むな!」と書いているところを見ると、寺内の僧侶が飲酒することはなかば公然だったのかもしれない。

前回ご紹介したとおり、鎌倉時代の東大寺の別当(管長)までつとめた宗性が書きのこした文書を読むと、彼もまたよく酒を飲んでいたようだから、延暦寺にかぎらず、どこでも同じ状態だったのだろう。

銭湯も天台宗の寺の事業だった

料金を取って一般人を風呂に入れる業務形態、すなわち銭湯は14世紀の京都で始まったらしい。

室町初期の正平7年(1352)に記された『祇園執行日記』に、記録が残されている。事業主はやはり寺である。そのころ、風呂は寺にしか設けられていなかったので、当然の成り行きといえる。

日本最初の銭湯は、八坂の雲居寺(別名八坂東院)に鎌倉末期の元亨年間(1321~24)に設けられ、ついでやや遅れて同じ八坂の岩愛寺に設けられたという。八坂といえば、祇園祭で有名な祇園社(八坂神社)が立地しているところである。

雲居寺は、承和4年(837)、菅野真道が桓武天皇の菩提を弔うために創建したと伝えられ、金色八丈の阿弥陀如来像があったという。宗派はやはり天台宗だった。

興味深いことに、雲居寺は銭湯を開設するにあたり、祇園社から「呪願札」という許可証に相当するお札を発行してもらい、その代わりに「呪願札銭」を特別課税金として祇園社に支払っていた。月額にして900文、現在の金額に換算すると9万円ほどである。しかも、支払わないと、配下の犬神人(つるめそ)と呼ばれた者たちを動員して銭湯を取り壊すと脅されていた。中世の寺も神社も金儲けにはやたら熱心だったようだ。

この著者のほかの記事

厳しい教義と思われがちな宗教にとっての「性」その実態は?

「禅」から世界の「ZEN」へ――現代人にも大いに役立つ 釈宗演が残した「修養座右の銘」

ビジネスパーソンは要注意 瞑想、マインドフルネスによって陥る「禅病」の危険性

この記事を書いた人

宗教学者

1953年、神奈川県生まれ。筑波大学大学院博士課程修了。専門は宗教学(日本・チベット密教)。特に修行における心身変容や図像表現を研究。主著に『お坊さんのための「仏教入門」』『あなたの知らない「仏教」入門』『現代日本語訳 法華経』『現代日本語訳 日蓮の立正安国論』『再興! 日本仏教』『カラーリング・マンダラ』『現代日本語訳空海の秘蔵宝鑰』(いずれも春秋社)、『密教』(講談社)、『マンダラとは何か』(NHK出版)など多数。